Men must live and create. Live to the point of tears. - Albert Camus

我想我每天都必须要创造一些东西,不论工作内外,创造一些我认为有意义的、使我内心满足的东西。写作、摄影、编程、家具、桌面布局……什么都可以,想起来的话我要在这里记录下来。

我正在慢慢失去当下

用掉了最后一份营多捞面,煮面的水顺便煮了木耳菜,用空气炸锅加热了一些牛肉饼,装在碗里本来以为会像 struggle meal,但大概是因为自己做的,看着还挺顺眼。冰箱上的花瓶插着是周末在宜家买的假花,没有花粉,能偷偷感受一些花带来的愉悦。飞书还在推送消息,闭眼深呼吸,选择忽略吧,明天还有十个小时会在那里。

浸泡在淡淡的痛苦中,感觉逐渐在失去表达自己,输出观点的习惯和能力。

煮了蟹黄面,感觉不够又煮了牛肉丸,懒得洗碗就倒在一起了。吃面的时候二者温度正好。打开电视正好看到一条介绍所有浏览器设计打分的视频。面很好吃,视频也很好看,足够让我忘记所有的不顺。吃完觉得还需要吃一些青菜,就继续去煮了一些。

今天很大风,树木摇晃,云朵流动,风从很远的地方吹来,提醒我世界比我能触及的范围大得多。

听到公司的法务和一个技术同事在吐槽,法务接的法律咨询费用很低,几乎是白菜价,可还是有人不愿意给。法务原本是在吐槽大家对付费咨询这件事的意识很薄弱,然而技术同事却说他这种商业模式有问题,还举例说「想想腾讯的微信,人家让用户付钱了吗?但人家赚钱了吗?」法务同事无言以对,可我听了很气愤,觉得这个例子举得不对。技术同事又说要想着帮用户解决问题。法务同事回应法律咨询就像医生看病,医生可能最后没能救活病人,但还是要收取固定的医药费。法律咨询也是如此,不一定能解决客户的所有问题,但解决问题的过程是需要付费的。像腾讯、Google、Meta 等所有互联网大厂,它们肯定是赚钱的,也肯定有人为它们付费,但付费的人绝对不是它们的用户。互联网大厂掌握着大量的用户资料、用户的注意力,它们把这些资源出售给了真正的客户。在这里,用户并非客户,而是被贩卖的商品。按照同样的逻辑,律师不收取咨询费,也可以把破产的案子归总卖给小微贷款或网贷,把离婚的案子归总卖给交友软件、相亲平台;医生不收取医药费,就可以把救不活的病人,将其角膜和肾脏等器官打包卖掉。这种做法在这些行业听起来极其可怕、不道德。所以,技术同事这么说,其实根本没弄懂在互联网公司成功的商业模式里,用户并非真正意义上的客户,只是被买卖的商品。而医生、律师这类出售专业技能的咨询服务,需要用户支付对价,以此来保持自己出售技能的纯粹性,维持和用户之间关系的专业性。谁付费谁才是客户。

如今咨询环境差,应该想办法让更多人明白自己付了钱才是真正的客户,享受了对应的服务就要支付合理的费用。不然在这种劣币驱逐良币的环境下,哪怕是愿意付费的人,也会和不付费的人一起沦为商品。

提示词工程曾经是个充满技术感的名词,但我认为它的基础就是语文。我意识到这一点是从我上司交给我的一项任务,那天他给我发了一张应用的截图,然后说:你能不能用某种工具帮我把这个标记一下,分配到那里?

仅此而已。这句话里充满了模糊的指代词,「这个」是什么?「那里」又是哪里?我标记在什么地方?标记完了输出什么?我要追问无数个问题才能对这个需求有基本的了解,完全无法从文字中得出明确的信息。我可以想象我们如果在电脑前,他会一边看着屏幕一边用手指着说这句话,但我们的交流是通过打字进行的,我并看不到他的指。于是我只能向他进一步确认需求,结果他反问我一句:你这个能不能做?我只好继续追问具体是做什么,需求的背景是什么,希望我输出什么样的内容,需要我如何处理,最终交付的格式是什么?他回答道:你是不是不会做。

这就是我和上司日常沟通的缩影。他是个 AI 狂热爱好者,会追各种前沿的 AI 资讯,也常拿一些最新的 AI 知识考我。他对 AI 是否会取代人类岗位充满信心,但我始终想说,不论 AI 多么强大,是否超越人类,是否被人类掌控,使用 AI 有一个始终绕不过去的坎,人类必须清晰地表达自己。表达能力,或许才是所有人使用 AI 的第一能力。人类下属会出于保证需求落地目标实现而追问,但 AI 可能会不管不顾输出内容。

因此,我觉得目前看来学文最大的收获就是学会把话说清楚。比如在法学课堂上,老师总会反复强调法学讨论的核心是厘清每一个概念的定义。讨论之前,我们要先同步概念理解,才能建立一个共同的讨论基础。在这相同的概念基础上,我们才谈得上分析、判断、决策。但这样的表达标准很多人做不到。大多数人心里有一个模糊的想法,但很难把它准确讲出来让他人理解。他们会说我想要那种感觉,但至于那种感觉具体是什么,他们自己可能也说不清。如果说完整的需求是一份拼图,零碎的需求就像几个碎片,你问一句他给你一个,再问一句给你另一个,你不知道这个拼图有几块,也不知道拼几块才能弄懂这个拼图内容是什么。我们经常调侃客户的反馈难以捉摸:这个设计我不太满意,能不能有点那种感觉?但什么是「那种」,客户和我没人知道。

所以,如果你问我,想要提高使用 AI 的能力,最快见效的方法是什么?我不会说是学习提示词编写技巧,或者掌握某个大型语言模型的新功能,我认为最重要的还是学好语言艺术,学会清晰表达。还是拼图的例子,上来就说清楚这是一个几乘几大小的拼图,主体是什么,有哪些部份组成。毕竟在目前这个阶段,AI 还没有强大到能读懂人类的含糊其辞。不论 AI 如何智能,如何加速学习,如何自动化意图判断,在人与 AI 的互动中,说清楚自己想要什么依然是第一步。

是认知配得上苦难,还是苦难塑造了我们的认知。环境和心智,谁才是因果链条的第一环?

我们可以没有欲求地去爱

去中心化,带来更多的自由。如何应对这些新的自由。

假期过去,没做什么了不起的事情。收到了一个屏幕破碎的电视,联系客服更换,安装了电视支架、全身镜、父母从家里送来了一些食物。整理了所有储藏,学做了几个简单的空气炸锅菜。去逛街,买了一条适合夏天的新裤子。这些事情几乎占满我的时间,让我没空看电子屏幕。我从这些生活中平常的事情中体会他们带来的平静,也感受这种平静下暗藏的不安和焦虑。又是一个六月了,我依然没什么话想说。

我的睫毛似乎很容易掉落,洗完擦脸时很容易感觉到有掉落的睫毛刺眼睛,时常要对着镜子拨开眼睑去找。Elena 有一次和我说,在手指上吹走掉落的睫毛是幸运的,可以许一个愿望,我从此变成了一个许愿机会很多的人。

最开始我并不认真,我会许愿不劳而获、许愿不用劳作、许愿一切如我所愿、获得超能力等等,但每天如此,愿望也必不可能实现,这种行为逐渐变得空洞而无趣。生活落下,我便开始许愿一些现实问题的自动解决,许愿作业完成,许愿答辩通过,许愿面试顺利,许愿不用加班,带着一些迷信,希望这些负担能自动减轻或消失,但最后的结果和愿望相反的情况就常常发生。现在我开始许愿自己,许愿明天会有稳定的心情,许愿自己即使在痛苦中也有平静的能力,许愿不论发生什么我都能将它视为一种体验然后坦然接受。

今天工作很不顺利,昨晚的睡眠也很糟糕,加班到了十一点,屏幕让我视线模糊,依然没有太多进展,走去地铁站又下起了雨,我淋着雨,到达地铁站的时候已经神智不清,轨道很吵,但已经没有人的声音,我闭眼休息,惊醒不小心认错了站,下车想坐回去,竟然又坐错了一次,简单的挫折叠加让我濒临崩溃,回家前的试炼仿佛无尽漫长。但当我洗完澡,感到眼睛里那种熟悉的异物感,面对镜子挑出睫毛,看着自己疲惫但清洁的皮肤,我许愿我自己能照顾好自己,许愿能在这样的生活中感受到热烈。

对抗空虚和无聊的最好方法就是自己去创造

公司楼下的罗森营业了,一成不变的工作日常又多出了一些变化,似乎感觉心情都变好了一点。

我想补充一个长的 journal,可能包含整个断掉的三月份,应该是有必要的。

最近刚看完 Sandy 推荐的《白宫杀人事件》,和 E 一起看的。很久没看比较本格的推理剧了,人物比较脱线(对我来说没那么讨喜),剧情稍微有点拖沓,解释也不是很完美,但总体上来说还是比较推荐。我喜欢通过一个事件作为切口展开了解一个小世界的过程,满足了一种探索欲。同时也包含了很多美国 / 白宫 / 历任总统 / 鸟类学相关的各种 trivia。

我们在把人变成机器,把机器变成人。

这两天比想象中还要糟糕。我不知道出于什么原因,我那种想要控制自己的动力仿佛消耗殆尽,躺在床上我会觉得不想动四肢,坐在电脑前我会不想集中注意力。但是工作的 deadline 和身体的疲劳与饥饿在身后追着,我还是不得不想方设法哄骗自己、祈求自己去集中注意力把事情做完。

所以好的方面是我至少没有继续一天不动不进食,毕竟工作在身,会有一个和同事们一起的时间安排。另外我今天还打扫了卫生,清理了房间,买了瓶装水。

我想留心身边发生了什么,最近雨天寒冷还没有过去,昨天一下又降温很多,我把已经收起的杯子又拿了出来,今天明显气温又回升,回南天可能要开始了。

前天和导师通电话,那时我还在工位加班,我们闲聊了一会,我有一种已经被他当成成年人对待的感觉。他和我分享了搬去那边之后对气候的感受,还有在某岛上发现的小二手书店,并邀请我下次有机会一起去逛逛。我其实新年以来就一直想去,但种种原因,时间总是不方便,一直没有成行。

白天的时间大部分就钉在工位上,尝试集中注意力。还有时不时在本子上写字,但是肌肉对笔尖那种精细的控制能力似乎下降了很多,写大一些还好,写小一些的时候手会控制不住肌肉的颤抖。

睡前上网看到今晚似乎就会发布 GPT 4.5 了。朋友圈的政治脑袋们在关切美国和俄罗斯的某种交涉,前因后果我完全没有头绪。似乎没有其他让我印象更加深刻的内容。

这两天听歌主要听随机播放的 chill 歌单。听了一期关于「认知论」的扫盲播客。

写下来感觉似乎过得没有想象中的糟糕,但是饥饿、无法集中注意力、进而感觉对大部分事情都失去控制的那种感觉,体感十分不妙。

我想现在真正重要的事情是去睡觉,就现状来看,休息大概永远不怕多。

印象中今年的第一个雨天。我出门前看了一眼天气预报,拿上了伞。昨天晚上回到家大概九点多,路上还买了两盒草莓,但一坐下就已经支撑不起眼皮睁开,感觉身体已经临近强制关机。我直接换衣服躺下,感觉稍微好了一点,大概是慢慢睡着了。夜里醒了一次,看了一眼时间是凌晨两点多,算了一下睡眠时间似乎明显不足,我于是就没有起床。再次醒来已经是早上八点多了,除了眼睛有点干涩,甚至感觉不到平常的头晕。我起床洗漱,简单做了一些家务,洗了一盒草莓当早餐吃了。今天 Anthropic 发布了新的 Claude 3.7 模型,似乎带上了思考链,但是工作太忙我没有好好尝试,通义似乎发布了新的 Wan 2.1,前几天 xAI 发布了 Grok 3。似乎 AI 新闻会接连发布的时候又来了,让我想起了本科毕业前那段时间,但现在心态却和彼时完全不同。晚上下雨,去和同事吃了麦当劳,黑椒牛肉的味道很像预制西餐的廉价气味,但还好吃起来不难吃,不小心把薯条点错成了薯饼,柠檬茶很淡。最近工作虽然时间很长,但左右都感觉是一团乱麻,并行的事情我已经想放弃去每个追踪进度并推进了,精力和能量似乎比以往消耗得快,经常还没到临近下班就已经无法集中注意力了。

![Tiyu EStI =

anyu Hotel

ZHRE

Shipai W'Rd

Shangya St ///

oSt Yuedian Plaza

& [§ Evergrande Sy

=3 BARHIL .

< G

- | -

- : Qinjian Mansior; o

S = 1 5 West Gate 2 ) Vanburgh Hotel

XintiandiSt I Huagiang R | I g . g},gxfi(g:n)[\/ SRR

n 1)

=

\ \ ! z 2

5 b & @ 2

Imperial Traders Hotel @ | 2 = = =

SHEATER (i o 2 g s

I “ | Huacheng Square. e ¥ ki Haian Rqg

Dongxing N Rd y wiflim :{ B

|

9 g™ GOt e

Ky on?! nd!

Huapu'Square

CE AL ERARE \o/" Business Center /

“Ert |

Grand Hyatt Guangzhou )

i EhBEtAERE

XingguoRd~

i Rd

. Dongxing S N wrmagE Q- L. ‘

B )

=: ) Antalya Turkish u

L | ‘E m m‘ RestayuraHt )

g Siyoubei 25t _ o - s AT

g g | 2 { |

3 =9

2 y. ||

17} . ‘A | |

Si 3 ) ¥ \‘ ‘ ’ Zhujiang Park

N - - 2 ANz |

2 | Ocean Plaz Nanyue Mansiof

s McDonald's m t EERE MEAE =

3 Z518Y ¥ WL/

S .

5 = Siyounan 2:St L HualiNSE ; | ‘ 'g” uacheng Blyg

] . Guangzhc‘.‘:u International o =

o - Finance Center ) =l

2 HUR KR i i rHERSERD 1::: = i

bl T itz Carlion X —— S 2

) | —~ el Guangzhou. 1 in =) 2

Hiaju st & ‘ + @ Fhiznme @ < )

£ < (=) \ N7 RRE@EE | < 2

d. g 13 i ‘ t Top rated (=) +

T‘. Mingyueer Rd % ,§< 1 LSRR ‘ * ] q ’ || Thai Spa No:57 Fy Hai"ling L é:' ” Hal

3 £ g | ¢ | AR : g

eihy, a 12 I . | @ Guang Zhou Da Ju ‘ A z 2

aN R 2 S & Y kIR (M B SRS TS = The Canton Place 2

2 2 l | ‘\ @ pEETn " a8 50 (2

S ) =2 f J * | i Hai

« @ § Mingyueyi Rd x FEAE \o/ | ‘ Haiyue Rd

&3 Haiyue Rd-

Jiangyue Rd = :-;, . = &

2

\ 3

¢ > —, 2

o

a

Qinglan Rd |

rch Tower

KIBE

Haixinsha

)

Chuangi Park

O

figapail

)

vt](https://images.are.na/eyJidWNrZXQiOiJhcmVuYV9pbWFnZXMiLCJrZXkiOiIzNDc1MDg5MS9vcmlnaW5hbF85ZjM3OTU0MzgzZjQzMTRiZDAwOGQ4MjFhZTA4NTQwZi5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjEyMDAsImhlaWdodCI6MTIwMCwiZml0IjoiaW5zaWRlIiwid2l0aG91dEVubGFyZ2VtZW50Ijp0cnVlfSwid2VicCI6eyJxdWFsaXR5Ijo3NX0sImpwZWciOnsicXVhbGl0eSI6NzV9LCJyb3RhdGUiOm51bGx9fQ==?bc=0)

吃完饭后从二沙岛出发,顺着江边向东走,发现就可以一直走到海心沙,经过海心沙桥,向东塔西塔之间(北)的方向走,过马路就能到达花城广场,继续一路向前,经过小孩飞车的那个天桥,经过五号线出口,走过东西塔,再走过普华永道,大概那个区域会看到广州银行大厦,那个区域的灌木丛会有一些很窄的步道,穿过它离开花城广场,继续向外走,竟然就是维加斯广场。但这是我平常不怎么去的门,如果在营业可以直接从里面穿过直走到对面的门,但没开门就要绕一大圈,绕到我熟悉的那个门,也就是到了冼村地铁站。再转向能看到的万菱汇和设计大厦方向、穿过恒大中心门口的重重警察铁马,过马路就到了体育东路。一直走就可以走到体育西路、石牌桥了。

以前对我来说这些点一直是分开的,我会去花城广场,我会去二沙岛,我会去体育西,我当然知道他们是连接在一起的,但我没想到他们之间完全没有想象中的远。当然也是有点远的,我走了不止一万步,但是仅凭走路就能把这些我知道离得不远但地铁换乘很麻烦甚至会直接打车的几个地方串联起来的感觉还是很奇妙的,我仿佛对这个我已经生活了很多年、似乎没法再熟悉的城市更加熟悉了一些。

我对维加斯广场印象一直很深刻,是我小时候常和父亲去的电影院,我们常去的电影院先后一共就三个,维加斯顶楼的金逸影城就是最早的那个,是我们还在东山时经常去的那家。我清晰记得有一次我不小心打翻了看电影前买的爆米花。但我直到大学回家的暑假,我才知道维加斯广场就在冼村旁边,当时还是十八号线刚刚开通,我从番禺坐地铁到冼村,觉得以后去天河更方便了,一出地铁发现竟然就是维加斯广场,熟悉和陌生交织,我甚至有点惊讶而恍惚。

也就是到了北京之后我对广州有了这种执念,我想我应该更了解这个城市,我会开始搜索区划图,尝试记住所有区的方位在哪里、城区的几条主干道是怎么分布的、每条地铁线都是分布在哪些地方。我并不觉得我不了解广州,但我很难说前后这种感受的区别,大概之前是那种把一切都当成理所当然的、不怎么去思考的状态下留下的认识;而现在我想主动地、像学习一样去了解。

我没有一个天生就有的且联系紧密的故乡,当我想将广州作为自己的「故乡」对待时,难免又有些 cringe。所以我来自哪里呢,或者说我和这个熟又不熟的城市关系是怎样的呢。我想我能抓住的就是我记忆和这些地点的融合,我需要一种对城市的确信,确信我足够熟悉这个环境,这些地点承载着我各种记忆,这些记忆组成的我能被安全地放置在这个环境里,我也就能融入这里、成为城市的一部分,城市的地点和我的记忆一样被紧紧彼此联系,就不至于被遗忘。

昨天一天没有上班,晚上想着一定要早睡,今天准点去上班,但是没吃饭,最后在焦虑中辗转反侧,几乎整晚无眠。Sleep Cycle 的记录似乎不准,因为我前几个小时干躺着的时间段也算成了浅度睡眠。我结束这段记录重新开始,担心闹钟听不见,我又把 iPad 拿出来,设定了一个同样的闹钟,顺手立在床头,它竟然从床垫的分析一路掉下床板,卡在床板和床头的缝隙中间。我又躺着纠结了很久该不该起身移开东西去拿,最后没有那么做。

于是早晨八点过一点闹钟响的时候,我没法关闭它了,我睁开眼睛听着闹铃,尖锐刺耳,重复得令人烦躁,但对那时的我来说也几乎是催眠曲。我拿起手机滑动着,强制自己睁开眼睛。大概滑了一个小时,头脑结网的感觉完全没有消褪,眼睛的灼烧感更加强烈,但是不得不上班的时间却到了,我下床洗澡洗漱,收拾好就出门了。

到了公司并没有迟到得很离谱。简单做了一些工作,上司叫我,她和我谈了最近的工作状态,我说了家里的事情。我们又讨论了一个新招聘的同事的工作安排,结束前她和我说忘记结算年终奖了,会和三月的工资一起发放。我离开会议室的时候已经是一滩烂泥,饥饿已经难以忍耐。我离开公司去便利店买了便当,我故意吃得很慢,按照之前的经验现在这种时候吃得太快会有比较剧烈的胃痛。我留意了时间,大概离开了工位差不多四十分钟,事实上没有被发现。上午班结束后,我不想再去吃饭了,中午一个半小时的时间不足以让我既吃饭又补觉,还要抽空写下午开会的周报。我直接没有去吃饭,在纠结我是否该回家去睡觉,最后还是感觉时间来不及。

我趴在桌子上就睡,怎样都找不到舒适的姿势。我留意到自己开始想象「自己趴了很久都没有睡着,然后就会更加劳累和焦虑」,我又想「为什么不反过来想呢」,于是我开始想象「自己趴着没过一会,就进入了睡眠」。我尽量让自己不去变幻姿势,似乎没过一会真的睡着了。当我再次醒来的时候我已经感受不到我的右手和双腿,看了一眼时间过去了四十分钟。我慢慢等待双腿恢复知觉,下楼买了咖啡,上楼开始写周报,三点去会议室,在痛苦漫长的会议中提醒自己保持平静轻缓的呼吸。离开会议室又是五点了,真正的工作还没怎么做,开始做,做到七点,起身和同时去吃都城,我还是喜欢他们的双拼饭,不用思考,但是又有足够的选择,唯一缺点就是有点贵,我怀念他们一月的九折。我吃了炒牛肉和蒜香骨,后来发现「炒牛肉」其实是猪肉。

走回工位正好八点,继续做,做到九点多,终于完成了。我整理我的物理桌面和电脑桌面,发呆,用电脑删了会邮件,等到九点半打卡下班。

特朗普似乎逐渐对俄罗斯展现出了拉拢和缓和的表态,不用猜也能看到我们对这些事情会有多精彩的讨论。《哪吒 2》的票房似乎又创造新的记录了,如果我没记错,应该已经超过了头脑特工队。Apple 似乎今晚有新的发布会,我在纠结有没有必要再熬夜观看。我以前追这些发布会更多是一种纯粹的乐趣,近几年我越来越觉得我似乎要成为我身边的人中第一批看到这些第一手信源消息的人,才能满足我对我自己的某种期待,才能让朋友们记住我的某种人设。我觉得有点无聊,我决定这次就不看了,第二天起来看报道也是一样。

回到家里,洗完澡,喝了 45°C 的牛奶,收拾折好了衣服,打开电脑,突然想起来我的 iPad。拆开我的床板,把缝隙中的 iPad 夹了出来,它凹陷了一个角落,但屏幕完好无损。

今天并非我昨晚想象中的那么差。在昨晚的我眼中,我无论如何都没有可能顺利度过今天这一天了,那种绝望应该是真实的,但是是有特殊条件的,事实上当新的一天真的来临,从睡眠中醒来时,昨晚的那种感受就已经过去了。所以有点信心吧,我们随时都有能力把糟糕变成但也 OK。

看完《封神 2》之后去随便吃了些东西,吃完离开商场的时候犹豫了几圈,最后还是决定继续走走,于是坐上地铁,身体自动导航到了珠江新城。我从大学开始的假期就喜欢无理由在这附近散步,可能是因为高楼,也可能是因为人多,我也不确定。我走到附近的一个天桥,拍了一些相片。我曾经和几个初中的朋友在附近拍过一组很好看的城市风景,几年前有一次我专门带着相机来想重拍一次那个机位,但没有找到。今天我似乎是又看到了那个熟悉的天桥,兴奋拍了几张,我以为就是一样的机位了。直到我翻出之前的相片才发现还是不一样。我离开天桥,看到有人坐在草地上,我感觉到一阵口渴,我去附近的便利店买了一瓶啤酒,路边太脏,不想坐下,我只是站着撑在护栏边看着建筑和路人发呆。几辆山地车从天桥的楼梯下冲下,带起我身边一阵风,齿轮链条的声音很大,过程时间很短,因此吓我一大跳。仔细看才会发现是三个小孩,感觉最多不超过十几岁,看样子远远没有成年。其中唯一的女孩戴了头盔,其他两位男孩甚至外套拉链都不拉上。他们讨论用什么润滑轴承和链条,说用凡士林,说用花生油,他们大笑。他们是两个人推车爬上天桥的楼梯,轮流留一个在下面拍视频外加看路人,他们本意是台阶上没有路人的时候才冲下来,但每次上面的人都没能听到,偶尔会吓到路人。我内心小孩的一部份觉得这太酷了,甚至想为他们喝彩。内心成人的那一部份想着没有护具的那些小孩稍有闪失可能会摔断胳膊。他们的家长知道他们出来骑车是这样玩吗,知道了会生气并没收他们的单车吗。庆幸得是他们玩了三次就走了,没有人发生意外。

![MA] ALL THE HEAVY THINGS

® Jou'VE BEEN CARRYING

ONE DAy

CARRY You.

@ worRy__LINES](https://images.are.na/eyJidWNrZXQiOiJhcmVuYV9pbWFnZXMiLCJrZXkiOiIzNDU2OTIzOC9vcmlnaW5hbF81MTI0ZGQ0MTI1NTkwZTEyMDljYTU4YjAyODg4NTUyYy5wbmciLCJlZGl0cyI6eyJyZXNpemUiOnsid2lkdGgiOjEyMDAsImhlaWdodCI6MTIwMCwiZml0IjoiaW5zaWRlIiwid2l0aG91dEVubGFyZ2VtZW50Ijp0cnVlfSwid2VicCI6eyJxdWFsaXR5Ijo3NX0sImpwZWciOnsicXVhbGl0eSI6NzV9LCJyb3RhdGUiOm51bGx9fQ==?bc=0)

开工以来的第一个周末,还没有完全从连续不断的工作中缓过来。正月十五那天下班后往返回家了一次,吃了老家带来的青菜、竹笋和肉丸,带回了很多奶粉和早餐,每次回家里总是会推脱不掉多带很多补给来这边,周末便不打算再回家了。我打扫了房间,想起很久没去看电影,院线在映的还是春节那几部,新片只有《美国队长 4》和《花样年华》的重映。E 强烈推荐我去看《封神 2》,虽然影评普遍不作好,但是我临时订票仍然是好座位都已经订满,我就定了第二天的。结合《美国队长 4》的口碑和近期漫威拍出来的东西,我决定去看《花样年华》重映。

我买了一个很小的厅,买票的时候看到座位还剩很多,本来以为观影体验会不错,可惜电影开场前陆陆续续来了好多人,除了第一排几乎坐满。正后座的一对人四条腿交叉坐着,频繁踢我的靠背,一直用听得到的声音讨论剧情。张曼玉出场的镜头,甚至有两次不知从哪里亮起了闪光灯。我有点心烦意乱,还好同一排的观众都很正常,我尽可能让自己沉浸在电影里。

看完电影正片,红底的字幕出现时还没有亮灯。我收拾整齐准备离开,结果电影突然黑屏继续播放起来。事后我知道这段《花样年华 2001》实际上是最早拍摄的内容,在那个阶段这部电影本意还是讲三种食物的故事。我庆幸我没有提前了解重映的细节,因此还算挺有惊喜。

另外修复的质量还是挺高的,甚至对我来说有点太高了,人物出现的第一个特写镜头就让我觉得「怎么这么清晰」,甚至有点短暂得让人出戏。电影各种字幕卡的片段更是感觉直接完全用了数字重做了一遍,清晰地像刚画出来的矢量图。至于调色我没有很强烈的感受,我前几次看已经时间久远,而且当时看的屏幕无论如何也比不上大银幕。因此不论如何在大银幕再看一次还是很值得。

我应该是第三次或者第四次看这个电影,但是我还是没有那种很强烈的实感。王家卫的电影往往给我一种充满了形式或者能指的感觉,但是想要解读出某种实际剧情和表达,可能需要一些更加丰富的想象力和深层次的理解能力。我已经看过一些关于这部电影的拆解拉片了,所以我记得那些墙上的小广告、苏丽珍的旗袍等等细节,我留意着看,再次发现的时候还是觉得巧妙。要说有什么新感受,大概就是角色受到的种种压抑,看着苏丽珍身上旗袍那夸张的高立领,有时候我都感觉喘不过气来。世俗伦理道德也好、邻居家长里短也罢,他们两个在那个情形因为种种原因,只能压抑自己的真实感受,最后彼此错过。我旁边的那位观众看着电影常常轻生叹气,到后来我也有点常常想叹气的冲动。不知道他是不是和我有一样的感受。

昨天在酒吧电视机在播《哥谭》第一季,年轻的布鲁斯问戈登:哥谭值得被拯救吗?戈登回答他说:值得尝试。

如何对抗工作对生活和自我的不断侵蚀

2025-05-14:

前几天和 Elena 聊天的时候聊到这个话题,她说他和 Tian 讨论过,得到的结论说一共三个条件:第一,多线程的斜杠生活;第二,有不系于工作的人生信仰;第三,体力和智力水平远超于工作的需求之上。

今天又八点成功起床了,去 711 吃了早餐。白天挺高效高强度在工作,但是没有完成!因此坚持了两天十二点睡,八点起,被今天的加班打断了!加班加到十一点四十五!回到家看到还有预警信息,处理到三点,但是还没处理完!我今天一鼓作气工作到十一点都没有离开座位,就是想着了解这些事情!最后现在我本来也想一鼓作气全部解决,但是实在是太累了!我现在已经躺下,但是心跳是一种无力地快速跳动!我的内心混杂着加班的劳累不快和那种自己努力变好的计划也被影响的感觉!真是心情到谷底了!

今天又成功正常起床了,说实话我也不知道我是怎么做到的。吃了早餐,昨晚下雨了,但开窗的办公室没事。还是从早十点做到晚十点半,已经被炸干,回到家不太受控制,机械地滑了一个多小时手机,但现在我已经躺下了。我有一种预感我明天还是能早起,可能从一个正常的睡眠开始,生活中有的东西就在悄悄改变。

临近年底,春节假期的事情需要提前解决,任务量持续增加,最近工作很忙。今天起得很早,听到闹钟就起来了,我对尝试找到一个 morning routine 这件事似乎有一点点兴奋,下床简单拉伸站立,但是睡眠明显不足,耳鸣清晰脸颊疼痛,镜子里眼睛布满血丝。

吃了早餐,吃的 711 的面和丸子,偶尔吃一次会让我回忆起小时候的一些期盼,还是挺喜欢的。就是准时到了公司忘记打卡了,影响心情了很久,但实际上这些对我不会有太大的影响。

工作,持续到下班,下午有两个会,整天基本上都在准备会议。晚上吃饭的时候变得很热,我心情很烦躁,白天的压力似乎影响到了同事,大家吃饭也默默无言。我总是会担心自己做得是否不够好,所以让周围的人不喜欢我,但我告诉自己,其实不应该为其他人的情绪负责,其他人有能力照顾好自己的情绪。吃完饭我回家,换了薄的衣服,想了想又洗了个澡,洗完收拾完再回去上班。做到十点,终于做完了因为开会没时间做的事情。我想是否要关上办公室的窗户,但我觉得应该不会下雨,办公室厚重的空气也真的需要换换气。我离开,没有关窗。

因为洗完了澡,我决定去楼下的酒吧,酒吧装上了电视,在播老友记,我点了一杯橙光,看着老友记角色们闪闪发光,轻轻笑几下,情绪似乎被一点点激活,我想哭,但实际上没有,我想幻想的生活或许在某处真实存在。离开酒吧,天空开始飘雨,我祈祷办公室没事。

回到家里,已经凌晨,我没有力气再打开电脑,即使我真的很想。我对自己说其实当务之急是放松,是休息,坐在电脑前看着屏幕只是我习惯中以为我会从中收获能量的行为,但当下的实际情况,我更理智的选择是躺下。于是我洗漱,躺下,头很沉重,眼睛有轻微的灼烧感,我决定尝试睡觉。

我在想,什么是从真实的生活中找到快乐和幸福,或许我今天如此这般,在一般人标准很糟糕,但对我来说,已经是我能做到的最好,我应该对自己满意,我在尽力,我没有放弃思考,我在尝试让我的生活向理想状态靠近,那么我应该认为自己是幸福的。

*** 警告:政治内容 ***

.

.

.

.

.

有人发了马斯克在就职典礼上疑似举纳粹礼的视频,笑称美国就这还说自己民主。我不太舒服,我觉得有些事情想记录整理一下。

发视频此君一向政治作风比较端正,对内比较恭谨,对外比较爱看乐子,我理解他的意思,你们这些民主斗士,看看吧,你们喜欢的美国不过如此。这样的态度实际上把我们和美国对立,把民主和美国捆绑,并通过贬损美国的方式来否定民主的价值,美国不好,自然意味着我们不差。我想到此前仍在新闻学院时老师布置的一次作业,外交部频繁发文称美国编造假新闻或控制舆论,道理一样,将美国和新闻自由、新闻真实、民主等概念绑定在一起,既然美国这些都没做好,那我们不做好也是可以理解的。如此看来,此君给我一种内心极度自卑的感觉,仿佛我们只要不比美国烂就好,美国都没得到的,我们也不用想着得到。

民主、自由、新闻真实是对我们每个人、每个个体都好的东西,它们不是任何一个国家的、某个特定政府的专属。即使某些国家没有做到、做得不好,对它们本身的价值没有丝毫的影响,我们也不会因为某个国家做到或没做到这些来决定我们对它们的追求。

事实上我不喜欢马斯克近年来的种种行为(实际上 2024 年那 40 个问题中有一个是「有没有人你之前不讨厌现在讨厌了的」,我当时写了没有,现在想想应该写上马斯克)。

仔细想想,此君的想法恐怕代表了很多人、主流媒体的思维习惯。一边极力自负,大鸣大放,底下又藏着那隐约可见的自卑。我们和美国人不应该有什么区别,我们都值得民主这种好东西,我们没有民主,很可惜,要争取;美国人没有民主了,也很可惜,也要争取。

我想我应该想清楚了。

工作加班到了十点多,但是回家后洗澡,看了一部《乐高蝙蝠侠》电影,好可爱好傻好喜欢。去标记的时候发现 2020 年的时候已经标记过,但完全没什么印象。

https://letterboxd.com/l3on_y2k/film/the-lego-batman-movie/1/

现在还有什么社交平台能既好用又有真正在乎的朋友在上面发内容?

我可能试图将我的社交需求都在赛博空间实现,我认为我应该是身边人过社交媒体数量最多的。当下对我来说最接近的可能是微博,但是微博的使用体验实在太差,作为互联网企业的新浪也有些恶心,国内平台的审核、糟糕的网页端,让我真的很难经常打开,即使偶尔打开,也要小心翼翼不看主页。QQ 上高中以后就没有再用过,连带着 QQ 空间里的童年黑历史一同封印了。朋友圈现在加了太多莫名其妙的人,我甚至已经把入口关闭。Instagram 太强调图片,所以大家更新的频率都不高。小红书没有什么真人朋友,刷久了只会焦虑。豆瓣没有朋友,即使是公共内容我也只像个旁观者,曾经渴望加入感兴趣的小组但屡屡失败,甚至让我产生不配得感,遂放弃用它来社交。Threads 中文主页感觉就是黑暗版小红书,刷十分钟都感觉一年药白吃,现在甚至都移出了主屏幕不想经常打开。𝕏 (Formerly Twitter) 上只有寥寥几个认识的朋友,但是早已很久不更新,而且只要发过中文内容,时间线立马就会被农场号、机器人黄推堆到乌烟瘴气。Mastodon 虽然岁月静好,但同样没有认识的人。Bluesky 的话甚至暂时还没在上面看到几个中文用户。再有其他小众的社交软件,什么 Tumblr、Are.na、自己的 blog、indie web、small web 等等等等,随着越来越小众,甚至外国用户都没有几个,对我来说根本没有了「社交」属性,终究只能当个自娱自乐的玩具……

曾经最理想的社交软件大概就是微信朋友圈,毕竟当时几乎没什么渠道加到其他人类,列表里的都是认识的人,大家也经常更新,所以阅读时总有自己有兴趣的新内容,自己想发之前也不用太考虑影响和后果,发之后也能收到足够的注意和互动,甚至有时候明明现实中不熟悉但在朋友圈交流过几次就熟悉起来,有时看到在两个地方认识的朋友也认识彼此,还会感叹机缘真奇妙。

但现在这一切早就不存在了,有点想法只想发微博,但是微博堆积的情绪又过于负面。几次想把这个号清空算了,但总是看着进度条跳跃的时候突然按中止。可能到最后就只会剩下几个人很不频繁地发发微信,交换一下近况吧。长大之后的世界有时候真的挺没意思。

看了一个关于笔记整理方式的视频,其中用了收纳衣服的例子,感觉很受用。

大概意思是说,我们以前习惯的按类别的整理方式,类似我们将衣服按照上衣、裤子、袜子之类的方式分门别类收纳。但实际上更优的方法是按照使用的需求来整理,即春天到来时收纳起冬天的衣服,明天要穿的衣服可以挂在外面,运动服可以直接放在背包里。

因此类比到我们的笔记,PARA 方法就是按照我们实际使用的场景来整理笔记,是一种更高效更实用的做法。

可能对我的影响 / 我所担心的:

- 小红书代表的中国式的互联网公司和审查环境(which i hate)成为未来

- 在戏谑的环境中政权真正的恶被在大家的感受中被削弱。社会问题、我的痛苦、我的感受被替代。

- 自诩「难民」的身份让我不适,我在互联网流离失所至今,我觉得我们才是真正的「难民」。

- ……

我可以的应对:

- 我不在小红书,也讨厌 TikTok,其实对我本身没有影响。不论在内在外,我在互联网上没有故土。

- 不论内外,绝大部分都是普通人,认清谁是自己的朋友,谁是自己的敌人。

同人,蝙蝠侠,明星与偶像,公务员宣讲团

外国人涌入小红书?韩国人涌入上海街头?

近年来再看到国内和外国相关的新闻,我的感受和前几年已经完全不同了。我不再觉得好奇和充满期待,反而有一种疲倦和厌恶。很神奇的变化,我得多想想

今年跨年可能会在另一个程度上如同去年一样让我印象深刻。我还记得去年是如何跨年的,那次好不容易和以前几个朋友聚在一起,找了个民宿玩阿瓦隆、丢乒乓球之类的游戏,我们举杯倒数,一夜未眠。当我期待今年的跨年也能如此时,却发现不如上年那般凑巧了。有国外的朋友不在这边,有规培的朋友值班,有飞行员朋友凌晨才落地……而我在 30 号的疯狂咳嗽喷嚏后在 31 号正式发烧了。我请了一天假,躺在家里。

零点的到来毫无特别,我给一些朋友发了消息,带着保持健康的新年愿望,不到一点就躺下,心想今天新年第一天,无论如何都要早睡。辗转反侧不知多久,我感觉到意识在慢慢离开我的躯体,直到一声巨响,我甚至不觉得我是听到的,更像是我突然清醒之后回忆道似乎几秒前发生了一声巨响,我觉得头痛,但声音还在继续,是零碎的东西掉落在地上的声音,接着是喊叫声,更多的砸东西、碎东西的声音。

我想起来下午我下楼拿午餐的外卖,一个男人带住临街的铁门挤进来,我没管,低头快步爬楼梯,他连跑几步后叫住我,问我家里是否有 Wi-Fi。我很奇怪,开口回答他没有,发出声音才发觉我喉咙已经肿得沙哑,鼻音更是重得让读音变形,我自己也没听清我说的什么。他说出我的房间号,我没说话,他说他就住我楼上的房间,我还是没说话,他继续自顾自说着,大概意思是他接连几次发现同一个不认识的人在只有他妻子在家的时候去他的房间。他想找房东要楼道监控,但是房东不同意,他怀疑妻子在入住前就和房东商量过,于是希望在我们楼层自行安装一个摄像头,期望拍下那个人频繁来的证据,但由于没有 Wi-Fi 没法查看。我扶额苦笑,表示无法帮助,我们站在楼道沉默了一小会,等他转身下楼了,我才走向自己的房间。回到房间吃完饭,我很快忘了这件事,直到刚才。

我在想我是否应该做点什么,去大喊一声吗,报警吗,但我超过正常体温的身躯不想改变躺平的状态。就在这时,隔壁楼的邻居也加入了跨年惊喜派对,那个女人又开始用她独特的哭腔哭喊那种听不懂的语言。隔壁的窗户离我房间墙壁的窗户可能不足五米,刚入住时发现他们整晚开着灯,窗帘根本无法挡住亮光。后来我订做了一块和我的窗框大小一致的遮光布,将这扇窗户永久封闭了起来,终于夜里是没有光了,但是遮光布挡不住声音。这家的女主人不定期、不定时会用一种穿透力极强的、带着沙哑哭腔的声音喊叫,喊叫一种我从未听过的语言,不是粤语、不是潮汕话,哪怕是闽南语我也能听出一点熟悉的感觉,但她喊叫的语言是完完全全的陌生。更诡异的是最开始我听不到回应她的任何声音,直到后来有一天我在阳台,才听到那个和她对话的男性声音:很小,语速快似乎比较焦急,但是还在正常人的音量内,所以之前一直没有穿越两扇窗户到我这边来。

我看了一眼时间,凌晨两点四十八,不算早也不算晚,尖啸沙哑的陌生语言是我的听觉,重物撞击地面带着楼体的震动是我的触觉,混合着高烧带来的肌肉疼痛和眩晕,是我二零二五年的第一印象。我翻来覆去,思考这是宇宙给我的什么 sign。我意识到这没有 sign,宇宙不明白也不在乎这是某个行星上的生命定义的绕行轨道一周的起始点,宇宙可能都没有时间,而我拼命想要给这样的一个时刻赋予某种意义,只是和我们看见天空就要开始幻想一样。我今天早睡,我被打断,仅此而已,明天或许还可以早睡,或许不能,仅此而已。我不再纠结,翻出耳塞戴上。

直到又是沉重的敲门声把我惊醒。看时间是八点,我问谁,没人回答,只是敲门声继续。我披上外套开门,是警察。问是否是我昨晚报警,并说出了我的房间号,我说没有。房东来电话,说昨晚他睡得早,没听到,下次有问题直接联系她就好,我说我没有报警。房东继续说警察已经将那人带走教育了,回来后也会把他清退的,让我放心,下次不管多晚有问题都先找她别报警。我说知道感谢,我没有报警。原来天才的解决办法是报警,但是冒用其他人的房间号。

至此已经睡意全无,清醒让发烧的眩晕更明显,我坐在桌前,二零二五就这样到来。

- Get more sleep - it’s for my health!

- Embrace rejection - it’s just a part of life. Do the thing, ask.

- Reflect on myself more - less what would my parents or boss want. More what would I want.

- Maybe start planning my career - if I feel like it.

今天发现了一个网站,叫作 Futureme,一个专门用来给未来的自己写信的网站。有点冲动想写一封,但是盯着光标闪烁,打了又删,迟迟想不出什么内容。

我曾经给自己写过一次信。应该是高考前,距离高考也没多少天了,某个晚自习,翻着我母亲给我买的一百天计划本,突发奇想在最后一页写一封给高考后自己的信,匆匆起笔,下课了就匆匆停下,短短几行,甚至没有手掌大的本子一页纸,我至今还记得信里的很多内容。这封信就像通向过去的一个缺口,每次读时,那种焦虑混杂着信心的状态会刺得我呼吸困难,睁不开眼。

奶奶没能好,我没有坚持学习的习惯,我没学高中物理,没学计算机,我也没有坚持健身,更没有考上复旦,我甚至没有考上任何一个叫得上名字的大学。高考完之后,我已经不知道自己是为何学习了。曾经我痴迷于表演学习这个行为,虽然不会承认,但偶尔真的能感受到学习的快乐,我会想象小时候养的那只蚕,一点一点,一口一口,以几乎肉眼不可见的速度去啃食那片巨大的桑叶,小时候我常常盯着它看。我记得写信的时候我就像那只蚕,虽然顶着各方面「人生最关键几年」的重压,但我能感受到自己一口一口咽下去的桑叶碎片,说不出有什么道理,但是吃到了一些东西还是感觉是快乐的。熟记政治历史大纲、背下来全球地形气候洋流给我一种我掌握很多知识的错觉,不间断的考试让我不停确信自己的掌握,我站在达克效应的那个顶峰,幻想着高考结束我就可以去自学物理,自学计算机,能真正开始学自己喜欢的事情,我能成为 Sheldon 那样的人。那时的我以为只要有了成绩就等于有了一切,高考完后,看着分数欣喜若狂,但看着志愿目录,我和父母都一头雾水。我没有想法,甚至都不记得我是如何做出的决定,我就这样胡乱按照分数排名写了几个志愿。就几天后,奶奶不行了,我们决定回老家。我们坐着救护车几十个小时,回到了乡下奶奶的老房子,看奶奶的人陆陆续续来,陆陆续续走,我内心麻木。家里人充斥着诡异的氛围,出于某种原因我和母亲大吵一架,她一拳挥在我的脸上,我清晰得记得我没有感觉,我只盯着她,但我也不是盯着她,我只是盯着这个世界。直到七月十一日下午的某个时刻,我们围在奶奶身旁,她吐出了最后一口呼吸。我目睹父亲用颤抖的手将她身上所有的管子缓缓拔出,我眼前开始出现了黑点。我走到院子里,搬出一张凳靠墙坐下。用力呼吸,我看向大厅的钟表,告诉自己要永远记住这个时间。但现在我已经忘记。接下来的一个月就在各类后事葬礼中度过。我出奇的平静,我似乎没有我想象中经历那种汹涌澎湃的悲伤,我能隐隐感到耳鸣,但大多时候,我都是麻木迟钝的。熟悉的世界成为了我的画外音,视觉、听觉都处在另一条轨道,与我的感受并不交叉。我抱着我的 iPad,当时唯一的大屏幕设备,在志愿截止前匆匆看了一眼网页,没有任何多余的想法,随后就开始看《权力的游戏》,一口气看到了当时的更新。之后几年的命运就在这样的麻木中确定。随后的暑假我又被安排在老家学车,一连到开学前几周才回到广州。在老家期间我没再想着充分利用时间学习什么新技能,我的电话卡套餐甚至不包含流量。回到广州后想抓紧和朋友们庆祝,似乎时间和许多人都错开了,最后都没有成行。直到踏入校门,我都不确定这到底是一所什么学校。我不知道新生都要在网上搜索新生群,最后我是全班最后一个加入新生群的人。在学校里,我也没弄懂怎么选课,什么是限制选修,什么考研,怎么保研……身边人讨论的东西也和我的预期相去甚远,我在和朋友的消息写下「我好像来了个老干部疗养院」。我再也没有学习过了,或者说再也没有像高中那样学习过了,上课开始是勉强跟上,后来是神游,最后是完全不去上课。我脱离了正常的大学「社会」,但我又同时无处可去。郊外干燥夹沙的风混杂着比我此前所见十倍不止的官僚主义、形式主义、思政教育、学习活动等等腐臭气息把我的意识吹出了我的身体,我飘荡在我的上空,看着我的肉体在这毫无生气的荒地和围墙间来来回回。我承认我看了太多的电视剧,可能对大学生活有了一些不切实际的幻想。后来新冠来了,我心理开始不对劲。后来要开始决定是否考研,我的自尊希望我能像其他人一样通过再考上一个名校来证明自己,但我意识到我似乎再也没有能力像以前一样经历一场「掉层皮」的搏杀了。到不得不开始准备考研的前夕,我开始整夜整夜不睡觉,各种躯体化症状越来越明显,我开始用裁纸刀试探性挑破手腕的皮肤,自杀的想法日渐清晰。在 E 的陪同下,我去医院开了焦虑和抑郁的药物。当然没有考研,就这样毕业,自然是不可能感受到如释重负的,我在跑步前进中仓促做着重大决定,同时尝试小心捡起散落的自己。

就这样趔趔趄趄泼泼洒洒到现在,再看高中的那封信,只觉得烫得烧眼睛。那种对未来一无所知但又充满希望的状态,似乎只可能存在在那种年龄。那时一定不是最开心的时候,有数不清的压力,数不清的否定,数不清「人生大局」为理由的限制,但却是我目前不短不长人生里最有希望的时间。以那为界,此后急转直下。

所以不敢给未来的自己写信了,或者说暂时不想给未来的自己提出什么希望或者什么目标了。我担心这样的信会让未来的我有一次身陷我此时这种感受。但谁规定随着时间的发展一定要有「目标—成就」这样的关系呢,所以如果一定要现在的我给未来的我带句话,我大概会说:只要你还活着,只要你还在思考、还在创造,那你经历的一切都是你的生命体验,不论你现在状态如何、成就如何,我都永远为你骄傲。

我一直喜欢圣诞节,不因为这个节日来自哪里,而是这个节日是我难得的不用被迫做一些不喜欢的事情,可以由自己庆祝的节日。春节的时候我们都放假回家了,我要离开生活的城市回老家,和我熟悉的环境和朋友分离,所以我一直认为只有圣诞节是属于我自己和我的朋友的节日。

上学的时候我一直期待能有更多的时间能和朋友坐在一起,不讨论上课和作业,就说些别的。我甚至会睡前躺在床上幻想和朋友在某个节日或毕业的时候能像电影中一样,没有目的地坐在一起,吃点什么东西,随便聊天什么天。圣诞节和生日,朋友们会交换礼物和贺卡,这大概是最接近我幻想中和朋友相处的样子。

今天又是圣诞了,公司给我们发了姜饼,写字楼的前台也放了一颗挂着彩灯的圣诞树。我从月初开始收集了一些圣诞歌曲做了一个歌单。工作的时候听着欢快的圣诞歌曲有一点抽离的感觉,叹气,尽量提高效率,因为我不想在平安夜加班。我没有加班,到点就走了,随便吃了几口晚饭,去了前几天发现的那家酒吧。

那家鸡尾酒吧开在我住的村巷子里面。正处一条比较狭窄小巷的中间,我最近路过几次见过招牌,第一次发现的时候为我住的这里能开鸡尾酒吧感到震惊,我以为是我之前一直错过没在意。前天第一次去才知道,这家(我才发现我甚至都不知道这家酒吧的名字)半个月前才装修完,所以以为这里以前一直是间空铺不是我的错觉。酒吧里很小,只有三个吧台座位和两张小桌子,我问老板兼 Bartender 为什么想到酒吧开在这么偏僻的地方。他说小巷才符合酒吧的定位,因为禁酒令期间酒吧都藏在小巷里。我问有没有金汤力,他说没有汤力水,于是翻看酒单,都是没见过的名字,于是我点了第一页的,干喝到一半实在有点烈,我问老板有没有零食,他说没有准备,只有咪咪。于是我吃了一碟虾条。

今天再走进门,老板说这次准备了金汤力,我于是就叫了。说实话我喝不出和其他地方的有什么区别,这大概也是好事吧,老板问我有没有喝过 Highball,我说那不是一种杯子吗,老板于是解释其实所有烈酒加软饮都可以叫 Highball,于是我不小心学会了 Highball 的狭义和广义定义。喝完金汤力,老板说这次有零食了,给我倒了一碟豌豆和花生。我想起今天是平安夜,于是又叫了一杯,就选了经典的 Highball。一入口就是强烈的威士忌味道。我其实不太喜欢威士忌,因为唯二喝醉的两次都是威士忌。一次是和高中室友暑假去深圳,还有一次是和朋友很久没见已经变得有点生疏。我曾经想象中喝醉会是多么快乐,但实际上我感受不到自由和洒脱,只觉得自己有点尴尬和愚蠢,伴随着胃痛和头痛。所以我威士忌就和这种不适的感觉,混杂着对不可避免的关系疏远和青春流逝的恐惧绑定了。我喝得很小心。

回到家和 E 打算看一些电视剧的圣诞特辑。我们看了 Community 和老友记。Jeff 说每次尝试让节日变得更加光明的时候,往往结果是让它变得更加灰暗。Rachel 从咖啡店辞职,获得了时尚界的第一份工作,但还是为老板做咖啡。朋友们带回了所有快要枯死的圣诞树给 Phoebe 一个惊喜。生活总会继续下去,物理世界一切的运动会不可避免地导致我们感受到时间的流逝,我们唯一能抓住的也就是我们每天生活中的感受,不论节日平常,不论孤独还是有人陪伴,不论更光明还是更黑暗,我们只拥有当下一瞬间,能做的也是珍惜这个瞬间我们能有的一切,然后用尽全力去感受它。

Playlist · Leon · 29 items

和 ChatGPT 聊天的时候说到我工作时感受到的各种不确定性和压力,他问我:「你对于工作上尽善尽美的期待是否有一些更具体的定义。」我想了一下,好像我的标准定义一直都是围绕着「上级满意」,还是在追逐别人的期待,而我自己真正需要在工作中得到什么、学到什么能让我未来安心的技能等方面被我忽略了。这样长期出于被动状态,或许这是我工作以来低能量高压力、整天疲惫的原因吧。

挺糟糕的一个周末。这周的工作日工作还是很多,导致剩了一些在周末需要完成。理想的状态我应该立即优先完成工作,然后用剩余的时间愉快玩耍或者自由安排。但是我能量还是太低了,导致我被「拖延去工作」这件事情耗费了周末的大部分时间。现在已经是周一的凌晨四点钟了。我凌晨一点洗完澡打扫完房间带走了放在门外已经两天的垃圾走到垃圾站丢掉,去找了一家店打包了晚餐。在电脑前吃饭,一边看《危机边缘》。

我其实有很多事情想做,我想认真学习一下怎么使用 Cursor 或者 Windsurf 之类的 AI 编程工具,想整理一下自己以前所有的笔记,试验几个适合目前工作的笔记系统,还想写点什么东西讨论一下最近大家都在讨论的「老登」电影或文学,还很想分析吐槽一下工作中的各种不顺利,这些是我想象中即使是独自一人做,应该更有意义、我做了也会更快乐的事情,但我并没有做到。我也没有回家,也没有见朋友。

但我觉得我的进步是我不再因为我浪费休息时间而很歇斯底里了,不再在脑海中灾难性幻想后果,以此来作为对自己实际行为的惩罚。我选择接受这样的情况发生,并且认同自己,是因为我在那样的工作强度、工作状态、身边人的环境下,维持一周工作日的清醒已经很不容易了。

下周我想思考出一个更符合我现在工作需要的笔记系统/任务管理系统,我还想闲暇时间看看谈论 AI 编程工具的内容,我还想看一部电影。

周末的时候很怕看时间。我在上班期间觉得遥不可及的时间在周末往往不小心就到了,带来一种巨大的不真实感和恐惧。我担心我没有好好享受我的休息时间。就像走路去某个地方脚步匆匆,到地点后发现路上的记忆完全没有;或者想囫囵吞下想吃的食物,吃完除了饱腹感没有一点味觉的印象。我担心自己休息时间的体验也成为那种为了某个「目的」而被我轻易忘记的生活部分。我决定将今天干了什么想到什么就写什么写下来。

- 看了很多 Fringe

- 泡了几杯茶

- 清洗了不锈钢碗

- 泡了泡面

- 升级了 iOS 18.2 玩了 Image Playground

- 终于尝试了 Windsurf 和 Cursor

- 还是没有完成工作

emotional.codes is a collection of tools that I’ve found useful for processing emotions and having interpersonal interactions.

Every year I ask myself these 40 questions. I’ve shared this list with my family and closest friends, and always enjoy discussing answers as we reflect on th…

周二而已,还是不太顺利。晚上很晚才睡,因此白天没有起床。我还是去公司了,但是在工位上效率很低,不过我还是设法完成了一些必要的工作。我很高兴我没有因为一个不好的开始就任由今天浪费。

我想今天要记住两件事。首先是之前说过很多次的,事情不会像我们想象中的那么难,有时候在没动手之前,我们会不动身体只动脑,尝试在头脑里将所有事情都完成一遍。这样就像在爬山前背诵地图,很困难也没必要。对我来说重要的是真正开始做,有进度激励自己,并根据做的情况发现问题解决问题,而不是在空想中消耗了精力。其次是某一天的「状态」如何并不能代表什么。我这是从一个 YouTuber 学来的经验,他分享过他和他的父亲训练卧推时,父亲告诉他有时候觉得状态不好,但是却能推起自己破纪录的重量,因为重要的并不是自己的「状态」,而是在平日训练中熟练掌握的科学发力技巧。我想对我来说也是如此,觉得今天状态不好也没关系,如果有必要完成的事情,其实无非也就是动用一下我早就拥有的技能,到最后问题都能解决的。

夜间偶然和一个以前的网友在 Bluesky 上聊了几句天,我们互相鼓励了对方。那时候我正在加班,确实是在很需要的时候收到了一些能量。回到家以后吃了一份章鱼烧,还是太晚了,没空修热水器的漏水。决定暂时先不去想那么多了。睡前看到韩国似乎宣布戒严令了。

今天工作不太顺利。可能是昨晚喝酒了的缘故,睡眠质量不太好,即使时间很充足,但是醒来还是感觉昏昏沉沉。到工作时也没有顺利将复杂的工作拆解成能够立刻动手去做的小部分,而是花了很多时间逃避、分散自己的注意力,消耗了很多精力,自然也就让后来继续处理其他事情变得更难。

不过新买的碗到了,用一个正常的大碗拌了一包营多捞面,感觉比之前用小碗的局促好多了。与此同时还洗了衣服晾了衣服,找一个有空的时间修理又漏水的热水器,我的生活应该就又能暂时回到安稳的状态了。

今天发现了一个新的博客「蜜獾吃书」,听了一本关于法医的书,和一本关于不服从的书,感觉都很有意思。

周末很不错!由于前一周的努力我基本上没有任何工作留到周末,所以我尽情玩了两天。挺久没见的朋友刚好约我吃了个饭,吃了好吃的本地食物。第二天还去朋友家看了猫,吃了她亲自下厨的食物。感觉过得很开心。

这周无疑是痛苦的,我负担了这三周以来(已经是比较超负荷的工作)最离谱的工作量。但我顺利度过了,并且度过得比之前还要顺利,我做得很不错,我希望给自己这样一个肯定。

这周最大的变化就是我开始立刻做一些事情,不论是工作上还是生活上。似乎是从这周的第一天开始,我就莫名其妙能做到工作上的事情想到安排好就立刻开始做。很多事情本身不难,但是我会在着手做之前就带着对这种「麻烦」的抗拒而不断拖延正式开始的时间。文件夹要归类整理一下发送给某个人、几个固定的 SOP 要执行一下、已经有的内容整理一份文档等等,就是这类普通的事情,以前我可能会犹豫十几二十分钟甚至半个小时。但我这周就是能不多想就开始动手做了,甚至今天回家发现热水器出水口有一些渗水,我有一点崩溃边缘的感受(其实今天在工作时就已经濒临崩溃了),但我还是叹了口气就给房东发了消息,房东也立刻就说明天可以安排人来看。不过父母问我周末是否回家的消息,我还没来得及回,可能这类事情在我心目中的阻力到底还是有一些差异的吧。

现在坐在桌前面对未来两天的周末,我还是有点慌张。一方面前几个周末的虚度让我对这个周末已经有一种累积的压力,另一方面我想到未来自己还要去主动消耗精力去立刻做事情(这对我来说完全还算不上一件容易的事),要继续去连续做一周困难的事情,我还是会像体育考试长跑前一样,有种全身发软的紧张感。我可能下周会失败,和这周比起来,一切可能仿佛会一下变得特别糟糕。但我趁现在清醒我想提醒自己记住一些东西:

上升是在波动中上升的,上周我对自己的满意可能就是一个波谷状态,很有可能下周就会因为精力的消耗、时机的不凑巧等原因变得让自己很不满意,但即使如此也只能说明可能有进入了一个波谷,但是相信自己一定是在一个上升的大趋势上的。

我暂时不用花费太多精力在担心未来,我现在的状态更容易灾难化后果,实际上很多担心的事情没有发生,很多认为会很艰难的事情回被我在正常的能力范围内解决,休息时间我就应该享受当下,好好放松好好恢复。

总之肯定自己,活在当下,在当下真实的生活中找到平静和幸福。

身体大概有点抗议了,今天下午五点开始头痛欲裂。在所有的目标里我清晰知道身体是最重要的,但是不论是别人还是自己,冲突时我会想到第一个牺牲的都是未来的健康。别人会希望你坚持一下,然后我自己再熬夜一下补回来。最后身体会垮掉。

今天见了小 c,他这几天从北京来陪女友庆祝生日,我看到他发了定位在这边机场的朋友圈就立刻联系他了。见面后才意识到上次见他已经是超过一年以前了,那时我刚毕业,还没在工作(甚至还没在律所工作),他刚接到北大 offer,来广州陪女友顺便打工,我们也是约吃了几次饭。

小 c 应该是属于我在大学或者说在法学院为数不多的还有联系的朋友,他学习很好,精通围棋,有一种自知的天资聪颖,但是却又不让人觉得讨厌,我们很聊得来。

这次见面去吃了一家湘菜,他和女友基本上都没什么变化,他们也说我没什么变化。吃饭快吃完时,她女友接到导师电话,说是推荐的博士导师有消息,可以改申请。我们快速打车回他们下榻的酒店,等她改完,我们一起在珠江边走了走。

我们一路聊了很多,聊来聊去大多还是大学的话题,离开那里一年多了,竟然还是可以给我们贡献这么多笑料,某校真是了不起。也聊了很多未来的规划,他们读博深造的计划之类的,要是在以往我大概会很羡慕,但今天竟然似乎还好,我真心为他们感到高兴。还聊了一些院里的事情,现在置身事外听这些八卦我好想又不太抗拒了,甚至觉得学术圈这些莫名其妙的事情也挺有意思。

走了很久,最后分别前,他们和我说觉得我的状态比上次见好了很多。回家的路上我在想,真的比去年那样好吗,我已经忘记去年是什么状态了,但去年的我见他们时,其实印象中也挺开心的。有一瞬间我有点担心,他们竟然觉得我状态好了,那我这些天这么多工作的压力和焦虑,不就没机会被看到了?后来我想想,不能再这样把自己卡在一种受害者的角色里寻求对痛苦的确认了,我们都是带着痛苦生活在世界上,即使是工作时有压力有痛苦,但可能客观上我真的就是比去年彼时身处抑郁中的状态要好,我变好了并不代表我的痛苦就不存在,不被承认,没关系的,要允许自己变好。

我再一次确认了我应该是个 E 人,我想我以后应该多约朋友。

小时候陪奶奶看《非诚勿扰》,看到有一期有个「男嘉宾」打扮特别女性化,观众和女嘉宾都受不了,当时的我和奶奶自然也受不了,他的出场时间我们都是当作笑料看待。直到后来嘉宾点评了很多很多,最后嘉宾说「我们应该把自己从这种男人应该如何和女人应该如何的状态中解放出来」,我奶奶很显然只听到了两个应该的部分,大声附和。我没有纠正她的会错意,但是嘉宾的这段评论却让我出奇得印象深刻。坚强、勇敢这些品德一定是属于小男孩吗,细心、善良的美德一定是属于小女孩吗。对于小时候的我这些问题太复杂,我没法想清楚。

但这句话应该是我如今坚信的一件事情的根基:就是在看某个人时他身上的标签不重要。这是个很简单的道理,但我花了太久才弄懂。我总是想起的一段经历就是高中时频繁要搬教材搬作业,文科班没什么男生,经常要我们搬几次,有一次一个女生提议帮我们一起,我说女生就不用了,回去休息吧。我自以为我在做「男性该做的事情」,但事实上这让她感到冒犯,她没有和我多说,但是表明了女生也可以搬书。当时的我就喜欢乱想这些事情,我也确实想了很久,我一直以为的「男生就要承担劳动才是男生」「帮女生做事情让女生能休息就是绅士」等想法真的就是对的吗,我这样想是否默认了女生就是比男生体力弱,所以直接替她们决定并剥夺了她们的选择呢。我意识到我这样的想法和专制的父母没有区别,而我十分讨厌这样。

从那以后我就开始有了模糊的意识,想摆脱这种想法,我希望我的关注点是某个具体的人,这一个具体的人可能喜欢一些什么,可能讨厌什么,有怎样的性格,我喜欢某些性格部分,不喜欢某些部分,而不是因为他是男/女所以他会怎样,因此我不喜欢男/女生。我曾经会抗拒和女生交流,似乎会有损男子气概,发现女生也看我当时喜欢的愚蠢超级英雄电影,我会表现出很惊讶。直到某个时候才慢慢转换过来想法,性别如何重要吗,有女生喜欢你也喜欢的东西那你们就可以成为朋友,我自己是男生我也不打球啊,我开始觉得以前的自己很蠢。后来分班认识了一位跨性别的朋友,我们十分聊得来,我在想如果我以前的观点,我会因为他「不男不女」就疏远他,那我会错过多少有意思的事情,我始终想不明白,为什么我一直觉得这样的人就是奇怪的、讨厌的而应该避免呢,这样的认识甚至没有任何逻辑支撑显得荒谬。于是我更加觉得性别这件事本身就不重要。确实不重要,性别、性向、学历、出生、种族,他们强加在一个人身上、便于分类的标签都不重要,因为这些标签没法决定这个个体是怎样的人。后来经历抑郁的时期,我起初十分在意这个标签,看着网上铺天盖地的讨论,但这些讨论的结论对于我这个个体来说,绝大部分都不是真的甚至是完全错误的。直到自己真的成为一次某种意义上的少数,我才终于获得了一部分共情的能力。

于是我也和人争论,他会说这些所谓的刻板印象是一种统计学的经验,我没有调查,无法证明也无法证伪,但不论这种结论在统计学上是否成立,这并不影响我的观点。我想做的是 being nice,是想给予每个个体足够的尊重,这和统计学上某个标签和某个特性相关与否无关。我相信每个人或多或少都有一些「标签」属于人群中的少数,善待每一个具体的人就是在善待我们自己。

说到底,我反对的是用一种粗暴的概括掩盖了个体的可能性,我想去去理解具体的人。

写到这里又想起最近很火的麦琳,我觉得按照现在的苗头,「麦琳」一词——这个明显有某种精神疾病或障碍的女性的名字——将会成为一个新的负面词汇,网友是不会去分辨的,这个词将会盖过多少人在生活中具体的痛苦,将多少因为疾病或受害者的反应概括成无理取闹,我不敢想象。我会这样想是因为我曾经也像麦琳,所以听着身边的人若无其事开着麦琳的玩笑,我觉得有些心慌。但在这种议题上,经验告诉我我还是要保持克制的,不是在真诚交换意见的前提下人很难去理解接受其他的观点。但我不吐不快。

今天是周一,天气变冷了,衣服不太够,夜晚下雨。

今天是个从很差的开始到很满意的结束的一天。根据计划,这周将会是十分繁忙的一周。前一天的晚上我由于种种原因,很晚才入睡(可能凌晨六点才睡着),所以虽然我定了八点半的闹钟,但是我并没有对我能起床去上班有所期待。果然我醒来的时候已经接近中午一点了,经过了经典的犹豫和玩手机逃避流程,最后一点半下床,洗澡、洗漱,总算在两点前到达了公司,因此没有时间吃午餐。此后我就戴上耳机,开始工作,我的目标很简单,现在手上最紧急的任务先处理完,工作到三点,下楼去随便吃点什么。神奇的是我真的在这一个小时内左右横跳来回多任务处理把当前最紧急的任务处理得差不多了。我于是离开工位去便利店吃了一点简单的东西,闲逛了一会,二十分钟后又回到桌前坐着。把剩下的任务都列举了出来,戴着耳机一件一件做下去,中途偶尔起立休息,下楼走一圈仔上来。很神奇的是,到下班时间点,竟然真的都全部完成了。虽然说上午没到公司,还是不可能真的到点就走,但是晚上加班也就是很平静地处理一些未来的事情,最后到十点,带着同样平静的心情下班了。

对比起我以往时常的焦虑、分心,加班身心俱疲的状态,我有点想弄明白我今天做对了什么。

首先我至少睡眠相对充足的。以前的我可能真的会设定多个闹钟让我一定要九点醒来,然后拖着身子去上班。但我现在已经抱着「大不了离职,多一天班多一天钱」的心态,我真的不太在乎考勤的惩罚了。或者说比起准点到达公司,我更应该确保的是在工作开始之前有充足的精力。失眠是我的个人问题,公司不迁就我也能理解,但是在这种情况下我能做的最好的选择就是保证休息足够,进而工作时更加顺利,对我自己和对公司都好。

其次我花了一点点精力把所有的待办都写下来了。虽然这一点我一直知道,但是我偶尔会因为整理待办事项列表过于复杂而选择逃避这一点,我今天还是做到了,把所有想到的待办写下来,如果有已经出现在下面列表中的事情再删掉,然后根据紧急重要程度排好顺序。然后逐个完成的过程中,确实不用担心自己忘记了什么,明显能感觉到自己更容易专注。

还有我没有花太多时间去思考如何开始,几个棘手的事情我都是没有多想,很快就新建了文档、新建了文件夹,不管标题格式什么的直接开始乱写,想到什么写什么,但是结构和思路慢慢浮现了,我再把他们完善。这样我每一步都能看到成果,不断有继续的动力,还避免了前期灾难化后果,思考太多其实不会遇到的问题。也可能是因为上午没出现在办公室的一点浅浅的负罪感,让我今天始终处在这种 self-nudging 的状态里。

今天我邻座同事请假了,我也一直戴着耳机,几乎没有任何打扰。一方面有人在身旁时我总有一种很强的努力羞耻症状,我也说不清,但是我不希望其他人看到我正在认真工作或者努力做任何事情。我可能习惯了以一种弱者、失败者的身份出现在他人眼中,以此确保我的自尊不会因为真实的失败受到损伤,我暂时不想讨论这一点了。同事在身边偶尔也会喜欢聊天,会被打断思路的。我不讨厌聊天或者说我很喜欢聊天,我也不讨厌工作时停下来休息,甚至我现在想想,如果让我明天再如此专注高强度工作同样的时间,我还是会有点焦虑,偶尔有人能说说话定期休息休息应该是好事,我今天实际上也进行了很多休息。我想应该是希望休息的节奏能我自己来把握,而不是被动的。

最后大概还有一个原因,我下午才开始工作到下班时间的工作时间相对来说更少。经历一个上午的工作以后,下午的第一个小时往往都是昏昏欲睡的状态,保持专注的时间要求客观上更少了。

有时候真的觉得要让自己顺利度过一天就,像走钢丝要小心翼翼、或者像把一把握住的五六个球要同时分别扔进五个洞。可能对于许多人不成问题,但对我来说这确实是困难的,我不用太关注于评价我自己,如果一天太糟糕了,就想想是不是有什么原因导致的,既然今天过得挺顺利,那就花点时间想想今天做对了什么。或许顺利地生活和工作就是一个熟练技能,是能被训练出来的吧。

经历了很低能量的一天,但我坚持下来了。没有人会知道某些很具体的时候会有多困难,更不知道这些一点点的时刻堆积在一起会是怎样的负担。只有自己知道。对自己说,真了不起。

Dear diary,今天经历了一次不小的 panic attack,原因是工作。今天是周六了,但是我上周的工作仍然积压着没有完成,下周可预期的工作会越来越多,压力堆积终于到了无法忍受的地步。我告诉自己其实专心处理不用太久。并且分出了今天必须完成的任务,去吃了晚餐,洗了个热水澡。将今天必须做的工作做完之后,快十点半,还有时间和 E 看完了 Heathers。即使工作很多,世界并没有毁灭,我的生活也还在继续。

为了能顺利一起看电影,我把 VPS 上的 Syncplay 重新手动安装了,之前用的 Docker 版本 Image 体积太大,小硬盘承受不起。安装的过程其实也很简单,装好依赖之后就是几个命令的事情,用 screen 保持在后台运行就可以了。然后上次升级系统后麦克风一直就坏了,以前每次要用麦克风只能翻出耳机接上。今天卸载重装了声卡驱动就好了,也算解决了一个头疼很长一段时间的小问题。对了,还把笔记本的 BIOS 终于更新了,之前用自恢复的程序安装一直装不上,上次回家记得带上了 U 盘,就从 U 盘更新了。

这样想今天还是做成了挺多事情的,工作不会完全吞噬我的个人生活,我能同时处理好过量的工作和生活,同时和人谈话和交流真的能帮助我恢复精力。再坚持坚持,我可以的。

可能是我已经习惯 2024 的内容了,第一幕的展开对我来说有一点无聊,但我很庆幸自己坚持看下去,全部看完还是挺好看的。电影几乎敢嘲笑一切,展示了很多如今看来已经过分的桥段,但就像处理谋杀一样,电影用了一种戏谑到讽刺的方式呈现,笑的时候也能减轻几分负罪感。

社会并非忽视学校,学校本身就是社会的缩影。青年人常常感叹自己不被当作人类看待,正是因为他们确实被当作人类看待——被当作需要被规训、被塑造的社会个体。青年的生活空虚、迷茫,身处这种可笑的规训之中,能怎么做,是去适应还是去破坏?对于 Heathers 来说,她们和其他人一样接受这种游戏,并且她们更是游戏中的佼佼者,对她们而言,就算是自杀事件也无所谓,因为生命中的一切不过是这场游戏中的筹码,她们能适应游戏,但以对个体性的放弃为代价,最终也成为游戏的牺牲品;JD 目睹过母亲的自杀,从此可能觉得自己再也不会被爱,对这场可笑的表演性游戏深恶痛绝,他选择极端的混乱和暴力,摧毁一切,不去直视问题,是对理性的放弃,最后被自己的暴力吞噬。Veronica 二者都不,她尝试过融入 Heathers,但第一幕 JD 问她也是一个 Heather 吗,她就说不是,她算是我在看片时唯一提供「正常人」视角的角色,她有一种独立性、主体性。影片没有采用网上传说的「原始版本」结尾,Veronica 没有自杀放弃抵抗,也没有投身游戏成为新的女王,而是选择和「Big Fun」成为朋友,一条不同的出路。

高中校园、大学校园、学术圈、职场,各种社会领域,仿佛处处都像电影中一样充满了可笑的规则,荒谬的游戏,总有一些适应者能如鱼得水当上 Heathers,我内心也总有 JD 的声音让我撕碎这一切。但不论做何种选择,实际上都是一种对理性的放弃,前者全盘接受放弃去分析规则形成的原因和包含错误,后者直接放弃一切思考投身原始的毁灭破坏本能。后者我做不到,前者我不愿止步于此,可能能做的也就是像 Veronica 一样,不放弃思考,坚持自己的判断,看着破坏者在狂暴中陨灭,看着适应者被规则牺牲,在烈火中点燃一支香烟。

这周最主要的感受就是疲惫,一方面是工作的内容又增加了,感觉每天压力都很大,因此每天加班到晚上 10:00 多回家的时候,总会想着通过低级的娱乐来找回一些正向的激励,在这种意志力脆弱的时刻很容易对信息流上瘾,然后就会不受控制的看社交媒体到凌晨,导致第二天睡眠严重不足,白天精力很差,工作效率很低,晚上又要加班,如此循环往复……因此这周整体能量水平都很低,过得也很不开心。

仔细想了想,归根结底还是工作的内容有些太多了,而我每天没有很多信心能解决他们,于是我并没有用一种很积极的解决问题心态去面对工作,而是在一种低能量的状态下选择了逃避。这种逃避也让我的工作内容越来越堆积。压力也让我睡眠不足。我想正确的做法应该是从恢复睡眠开始,但现在想想对于我来说,这种想法仿佛成为了一种奢求。

这两天进行了社交媒体搬家,把 Twitter 的所有内容都转移到了 Bluesky 上。2015 年注册到现在,一共有 3000~4000 条 Tweets,去除所有转发、评论等还剩下 700 多条完全原创的 Tweets。用到的工具是 Porto,一个 Chrome 插件,他竟然能保留原来 Tweet 的发布时间,在 Bluesky 也是显示当时原有的发布时间。但是不支持保留原先的 Threads,也不支持保留一条 Tweet 中有多个媒体,只会保留第一张。但对于原本打算放弃 Twitter 上所有内容的我来说已经很满意了。

导入成功后我趁机会仔细浏览了一下以前的推文,大部分都是抑郁时期的各种尖叫呐喊,现在看来有的内容算是触目惊心。很感慨,已经有点忘记当时竟然是这样的状态,当时的我肯定没有想到我现在能做到这种程度吧,虽然绝对意义上讲不能说生活已经有多好多成功,但是就和自己比较真的已经很了不起。我提醒自己这是一个了不起的成就,同时也要感恩所有在这个过程中给予了帮助的同行人和朋友。我还是删除了大部分过于极端的内容,留下了一些相对温和一点的东西,还是放在了 Bluesky 的时间线上,毕竟这也是过去真实的自己。

我其实还在 Mastodon,但是我在 Mastodon 上总是刷不到能让我感兴趣的内容,互动也完全没有,所以我没有太多的动力停留在 Mastodon 上。我隐隐感觉 Mastodon 才是最接近我想象中理想社交媒体的样子,Bluesky 虽然基于一个完全开放的崭新系统,但是说到底还是背靠风投资本的大公司,屠龙少年终成恶龙的故事在科技行业早已屡见不鲜了。但我相信既然我能从 𝕏 逃离,那我应该也能从 Bluesky 逃离,或者说我甚至可能能完全停止在乎自己还在哪个社交媒体上,因为这些社交媒体其实和我的真实生活没有任何关系,我几乎也很少在这些平台上投入真实的感情,选择 Bluesky 是因为它目前的友好互动的讨论氛围、对一个共同的未来充满希望的景象让我受到鼓舞,我选择加入这一潮流。但我所有在乎的东西,或者说我真正希望发布在「社交媒体」上被人看见的东西,其实在 are.na

我的成长环境是比较传统的,也就是所谓比较低 culture capital 的环境,所以我在很长一段时间也是很保守的人,小时候会和男同学一起笑别人是「娘娘腔」,孤立和女生玩的好的同学,觉得恐同厌女的段子好笑,对性少数群体那更是尽力表达恐惧厌恶等等,但那时为何会这样想,已经不记得是出于什么原因了,可能就纯粹是环境使然。

后来到中学时一心只想着加入中学环境的人际关系游戏,我做所有的事情也就是为了博得大多数人的开心,那时候我还是个一定程度上受欢迎的人,其实完全没有思考什么是正确的事,我只在乎我这么做对方是否会喜欢我,我平时怎么表现会得到大部分人的喜欢。对于各种平权问题那更是完全与我无关,我只是一个长年被一元化的内容浸染的无知学生,基本上国家说什么就是什么,喜欢大局论、痴迷于宏大叙事,并为自己的懂事成熟沾沾自喜。

直到后来认识一位跨性别的朋友,我们因为爱好接近经常聊天,聊多了自然也会聊到自身性别认同之类的东西,他应该是让我第一次认真思考这类话题,我会尝试在他们的角度上理解他们的想法,偶尔试着感受一个在社会中的少数生活在这样的社会中会是什么体会,当然有一部分原因也是为了迎合他,让我进一步成为一个「受欢迎的人」,但接触一个真实鲜活的人,真的能让我想去了解关于他的事情,更主要也打消了我很多在网络上习得的对于性少数群体的刻板印象。

而我真正转变的阶段应该要到大学。京郊的荒凉让我有很多的机会彻夜沉思,我后来学了法学,虽然学得不好,但还是了解了很多老师或理论观点作为一个学者姿态理性冷静的思考,有了一些基础的社会科学知识,学了一些法理学课,弄懂了什么叫天赋人权,开始认为我的命和大家的命也是挺重要的(也就是我小时候不齿的「公知」),后来接连遇到疫情封控、患上抑郁症、遭遇家庭变故,也催促我赶紧找到新的信仰。

但我其实也没有什么信仰,我相信人或者是需要人权的,至少说对人权的追求是天然正当的。疫情期间我也见识到了太多权力腐化的例子,我不再相信那种「一盘大棋」的说辞,我认为健康的社会应该给每个个体机会和保障。后来抑郁症让我体会到作为社会中相对少数、被主流忽视甚至打压是怎样的感受,我看到之前那些针对少数人的玩笑是多么的恶劣,对他们的轻蔑、忽视和污名化是多么违反我内心的道德,更让我相信每个人都有应当存活的空间和权利。想来想去,我其实无非就是因为这些经历,终于获得了一点点浅薄的共情能力,我能感受到一些别人的感受,在这种感受下,我内心对「怎么做才是正确的」有一些基本的判断。于是面对现实,我变得有些绝望。我不是一个活动家,我还是在乎大部分人对我的看法,我只尝试在不掀桌子的情况下尽可能坚持我认为正确的事情。

过几年到疫情尾声,白纸运动到了北京,我们在学校张贴标语。当晚导师给我发消息说:「我们做事情先在内心想,想好了的事情,我们就去做。」我又想起康德那句俗气的话。

就这样磕磕绊绊,我也坚持到了现在,我没有多抗争,也没有多服从。很多时候累了会问自己,只在自己内心想来想去,想得自己心累,对这个世界一点改变都没有,有意思吗。可能没什么意思,但是不经过思省的人生不值得过,不停去问自己怎么做才是正确的事情,好像已经是我生活下去的一部分理由。

感觉很用共鸣,视频里一下有很多观点和信息,脑袋有点接受不过来,简单记录一下还记得的:

用简中网络的话说,positive masculinity 虽然某种意义上是一种正向的引导,但这样的形象容易成为「时尚单品」,即一部分人特定的人在某种特定的条件下会被这种态度吸引,但可能下一阵趋势流行时便不再如此。这种并不是基于思考选择的信条,而是随大流的「流行观点」可能只是恰好倒向了前进的方向,但本质上并不符合我们的目标。父权制在社会上造成性别分类和角色,将人类的某些特性和性别相连,原先是为了维护社会稳定和人口增长。因此不必跟风思考如何成为一个拥有积极男子气概的人,而是发自内心地去想如何成为一个「好」的人类,去做自己觉得正确的事情。

很喜欢这个视频,也关注了这个博主。感觉对于这些思考我还欠缺很多。

我目前的想法大概就是:

- 所有人都有追求「好」的权利,那些善良、勇敢、关爱的品质是人类共有的,而非属于某种性别;

- 所有人都有被代表、去表达的权利,呈现其他少数群体的声音同样重要;

- 所有人都有自己的独特性被尊重的权利,不应该因为任何一个抽象的标签化的行为要求而抹杀一个人的独特性;

- 爱一个具体的人,尝试去共情一个具体的人,不说假大空的发言,从自己的身边做起。

“Real generosity toward the future lies in giving all to the present(Camus,对未来真正的慷慨就是把一切献给现在)

坚守一个观点超过了基本的人性。我所看到的中文网络骂战应该已经脱离基本的人性了,只要带有任何倾向性明显的观点,必然被另一方只充满情绪地反击,不论是性别问题还是政治观点之类的。

有时候旁观这样的骂战我会点双方的主页看看,当然大部分会参与这种骂战的号都没有内容,但也有一部分你是能看到他们其实是一个真实的人,可能有某个喜欢的明星,有一两个小爱好,某一段时间经常发某个主题的帖子,就是一个活生生的人,如果在生活中遇见,可能就是会当好朋友。但是另一个人却说要用凝固汽油弹将他和他的家人烧死。我在想如果另一个人在说这话之前点进这个主页看一眼,他还能说出这样的话吗,还是说这另一个人对这个人的所有认识只有这个自己不认同的观点,才能说出这样的言论?

我无法想象现实生活中一个人在公共场合说一个观点,另一个人马上就冲上来拼命羞辱的场景,互联网到底是有什么魔力,不应该是赛博公共广场吗?现在网络已经成为我们参与公共议题交流的唯一途径,结果交流的环境和习惯竟然变成了这样,那我们还能在哪里表达自己的观点、和别人交流观点呢。

最近我意识到一个关于自己的令人不安的事情:我似乎失去了长期投入精力去做一件需要很久才能看到结果的事情的能力。

回想起来,我过去那种为目标全力以赴的时期主要集中在中学阶段。然而,这段经历并没有给我带来任何正面的反馈。一方面,家庭和社会对我们许诺,只要学习达到一定程度,就会获得相应的回报。但实际上,我并没有得到任何这些承诺的东西。另一个原因可能是在这个过程中,人们过分强调了延迟满足的重要性。这导致我在当时可能根本没有感受到任何正向激励。现在回想起高中时期,每天把日程安排得满满当当的情景,我就感到特别疲惫、焦虑,甚至对这种生活方式产生了强烈的抗拒和恐惧。

这些经历的影响延续到了现在。我发现自己工作时往往只能投入很少的精力,或者只能在期限前短暂地集中注意力草草了事。一旦需要长期投入,比如制定一个长远的计划或规划自己的成长路径,我就感到力不从心,拖延着不想开始。我想一方面是因为这些事情本身就具有挑战性,另一方面也是因为自己这种能力正在逐渐丧失。

我目前还不知道该如何解决。但我相信,意识到问题的存在是迈出的第一步。

关于 AI 内容,我并不讨厌艺术家使用 AI,相反我对 AI 在艺术中能发挥怎样的作用十分好奇。为此我甚至专门新建了一个 Channel 想存放一些我认为能称得上「AI 艺术」的东西。

AI 音乐我不太了解,但对于 AI 生成图片,我看过几个印象深刻的例子,一个摄影师用自己拍摄的摩天大楼图片训练了一个模型,用这组模型生成了一批既现代又复古甚至带着一点有机体风格的大楼图片,并用 Photoshop 处理了细节;还有的艺术家会充分利用 AI 生成图片出现的错误,在一个小画面上不断添加内容,最后画面远看是一片毫无逻辑的混乱,只有几个大主体能依稀辨认出,近看才能看到里面每一处细节仿佛都是合理的。

但我对那些厌恶 AI 的观点其实也能部分理解,因为我十分厌恶不带心意创作出一堆垃圾内容然后利用这些企图在网络上侥幸盈利的行为,这完全是对赛博空间的污染。也只能说很遗憾,大部分现在兴冲冲想学会 AI 利用 AI 的人,都是出于这样的目的。这一群人永远存在,现在他们用 AI,以前他们用爬虫,更早的时候可能用的复印机。

所以我认为的 AI 只是一个最新的、人们之间还存在信息差的工具,如何使用这个工具还是归功于人的选择,投机者恐怕永远都会存在,我们也只能尽量在网络空间保护好自己。

可怕的是,(a). sip... 那个视频在相关推荐里又出现了,进度已经全红,我完全听完了那一个小时,但我完全没有意识到这是 AI 音乐。

我对内容农场真的很抵触,那种出于自己的贪婪所以滥用互联网和注意力以换取广告收入的模式在我看来完全没有道德正当性。但是对于文字的内容农场我曾经认为我完全可以辨别,多数只是在做 SEO 「攻击」,我能辨别并且屏蔽,对于社交媒体信息流之类的内容农场,我完全可以不关注不浏览推荐,只去看自己关注的真人。但这种我不去管让他自动播放的背景音乐,我无法辨别。

可以说这本身就是背景音乐,填充了环境声音就可以了,怎么来的不重要。但是即使真的只是完全不会用心去听的背景声音,我还是希望能用真人艺术家创作的音乐,而这个 playlist 完全没有说明这是 AI 音乐。

我真的厌恶这种利用 AI 的几乎无成本来进行(音乐)内容农场的方式。我每天已经要吃预制菜,用各种大规模生产的快消品了,在电子世界摄入有人味的信息是我能控制自己不要滑向赛博朋克生活的最后部分。

工作竟然满一年了

不知不觉竟然已经在现在的公司工作满一年了。其实来到这个公司一半是因为意外,当时在刷的众多律所、法务工作的间隙,看到了这家公司的招聘信息,只是看到和 AI 相关,就顺手投了简历,没想到竟然直接到了面试。现在回看,决定了我人生中一年(甚至可能是以后)的又一个重大事件就在我这么不经意间发生了。

可能也是因为毫无期望,没什么负担,对于自己在这方面的能力也相对比法律专业方面更加自信,所以面试的时候也没什么负担。和 HR 聊了很久,想到之前在网上看到说「HR 和你应该是统一战线」的说法,第一次从 HR 口中套出上司看重什么样的能力,重新组织了一遍可能问题的答案,竟然和上司的讨论也很顺利,当晚就收到了 Offer,待遇虽不算丰厚,却已远超我在法律行业的期望。我也没多做挣扎,与亲朋稍作商议,我便接受了这份工作。

一年过去了,说完全不后悔肯定是假的。这里工作的强度其实比起之前在律所打杂高出很多,加班也成了常态,我也不确定自己精神状态是否恢复了正常,很长一段时间就是在勉强着低头工作,就当是「过渡劳动」,按着自己低头在工位上度过一天一天。

但要说会和当年转去法律专业一样后悔吗,可能也不至于。我能在一定程度上感受到自己在发挥价值,可能长期和公司业务绑定之后有一点点的不可替代性,公司也很慷慨地在我没有要求下给我涨过一次薪资。

但是一年过去了,我仿佛还是把自己放在「过渡」的状态中,我不知道自己对目前的生活有多投入,种种迹象看来,我还是想着「未来」能有一个不一样的生活,工作的时候时常感觉自己是被追赶着、逼迫的,换言之我还对目前这种工作的状态不太满意,而处理的方法是一定程度上的回避。

从今往后我该怎么做呢,我也不知道,但可能现在能做的就是把自己生活的主动权找回来,已经一年了,不管是处理这份工作还是思考以后的职场规划,这些就是我生活的现状了,我已经真的不再是学生,是一个职场人了。

现在回头看,我应该更肯定自己,感谢自己在没有参加校招的情况下没有放弃,还是迈出勇敢的第一步,并且坚持到现在,不论如何我目前能有一份足以养活自己的工作,能独立生活,比起继续自暴自弃沉溺在抑郁当中,我确实已经走出了很远,我真的已经很了不起了。

跟一个商务老师闲聊了几句杨笠,做个整理记录。

扩张时代,人们通过「正选」,即支持自己喜欢的东西,来进行价值宣泄;而收缩时代,则是通过「反选」,即抵制自己讨厌的东西,来进行价值宣泄。

这一点上,今天的中国和美国其实是一样的,都是 cancel 文化盛行。

中国底层男性,特别是孔乙己们,反对的御三家是男团、说唱、脱口秀,特别是当意识形态部门把「饭圈」定性为反动后,更是竖起了一面旗帜。

但问题在于,无论你多么讨厌饭圈,架不住饭圈有购买力,干起打投都是真金白银,客单价高。特别是对那些相对小众的领域,比如乒乓球这种小球,职业联赛的经济效益都快归零了,不玩饭圈,怎么划拉钱?足球篮球没人说是饭圈,就是这个道理。

但现在,收缩时代,饭圈也玩不动了,不只是因为饭圈的组织形式与主旋律相悖,更在于大家都挣不到钱之后,会更多用抵制来宣泄主张,京东就成了第一个被冲的。

我觉得任何一个对性别议题舆论有相对广谱认识的人,都应该知道,杨笠在女权这块,依然是相对的温和派。就实际上,任何公众人物,即便她是某种主义的代言人,他们的立场,其实都有调和空间。比如杨笠不会因为刘强东曾经的性丑闻就拒绝给京东代言,你懂吧?

也就是说,经济扩张的时代,大家不断通过「支持」自己的代言人,反而会创造出一个相对更温和的语境,那些代言人成了体面的公众人物,他们的立场反而是相对灵活,有空间的。

饭圈时代已经是滑坡的开始,通过相对激进的言论,KOL 成为了小规模的意见领袖,杨笠就是一种 KOL,她的言论属于「有点激进,但不极端」的程度。杨笠下面,是一批更极端的 KOC,再往下,则是茫茫一大片「激女」,这一点和男性这边的抗吧孙吧狗,是一模一样的。

滑坡的过程不断恶化,结局就是进一步的极端、扩大化,类似 4chan、抗吧孙吧这样的民粹甚至无政府主义会产生,内容平台和分发算法又恰好是完美的催化剂。

极端仇恨滋生发展,就会具像化出现在街头,那些性别标签严重的形象,就会成为受害者,网约车司机现在已经开始了。集美们接下来还敢不敢吃男外卖员给你送的外卖?兄弟们还敢不敢把自己的男宝送到托儿所的女幼师手里?

我觉得这件事在中国,有意思的地方在于:宣泄价值主张,是当代人的一种本能,群居必然催生政治。但中国没有政治讨论的空间,那大家只能诉诸于最天然的身份政治,即性别。

而性别对抗的极端化,脱钩,带来的结果就是断子绝孙。嘛,这至少是我最喜欢的一集,嘻嘻。

自从升级 Windows 24H2 之后网络就一直有点奇奇怪怪的问题:本地端口的所有 TCP 连接都连接不上。由于是大版本升级,我一直以为是不是哪里没有处理好导致各种奇怪的驱动或者配置出现了冲突。重装了网卡驱动,更换了杀毒软件,甚至关闭了防火墙,问题依旧存在。就在已经绝望想要重装系统的时候,想起来把设置电脑的流程重新走一遍排查。发现是我某个网上下载的一键优化脚本中有一步帮我打开了 Windows 的 BBR 加速。关闭之后果然问题消失了。

所以千万不要运行任何你没有读过的脚本,以及千万不要在生产环境中做任何 debloating 之类的操作!

看完《阿兹卡班的囚徒》重映,已经不记得摄魂怪、狼人、活点地图、时间穿越原来都是在这同一部电影当中。这下它要成为我最喜欢的一部《哈利·波特》系列电影了。

我十分认同摄魂怪就是精神疾病的一种比喻。那个修长的黑色长袍像雾一样向你伸着手指靠近你,你无处可藏,完全就是抑郁发作时感受的视觉呈现(只不过我的「摄魂怪」似乎是带着火焰的那种,每次发作都觉得耳根、脖子、后背发热,体温升高),他们吸取的灵魂,应该就是每个人的继续生活的精力和欲望。所以当卢平向哈利确认是否准备好记忆时,那句简单的 “Is it strong?” 猝不及防地击中了我,对我来说,确实只有那些曾经的热烈生命体验是我拥有的能对抗抑郁的东西。后来在岸上,能拯救哈利的也只有未来的哈利自己。

我们拥有的生命体验(记忆)和深度关系(友情、爱)就是我们对抗黑魔法(抑郁、死亡)的魔法。

今天买咖啡送了 Pingu 的周边,是个冰箱贴,我发现正好可以贴主机上。临近下班前,我怕忘记把它带回家,就从主机上拿下来,和同事说了声下班要记得带冰箱贴回家,同事说为什么不直接贴在那里,我说因为贴在家里冰箱上我可以看到。

同事说,贴在主机上也可以看到,你一天要在这里十个小时。回想起以前在学校时(小学中学吧),似乎磁铁、贴纸、相片之类的东西都会贴在课桌上,而不是在宿舍,我们更默认白天晚自习花费最多时间的地方课室是我们应该主要花时间待的的地方。上班出来住之后倒是对自己租的小房间太上心了,花了大量的精力去清洁、装饰、完善,但也改变不了其实我没有多少有自然光的时间会待在这里。倒也不是说花心思整理自己居住的环境不好,而是我感觉自己之所以过于重视这个「居住」的环境,是因为对工作有点过于抵触了。前几天说要在真实的生活中寻找幸福和快乐,现在想想,工作其实就是我的真实生活了。我算是第一次对这个说法有了实感。

所以可能想想怎么能接受自己每天要花大部分时间在工作上吧,至少想办法让工作的时间变得相对轻松一点点。

其实你真正想买到的不是苹果头戴耳机,而是宣传片中的松弛与自由状态。你想要拥有的不是 pocket3,而是别人 pocket3 镜头里的生活。而你所执念的,其实也不是switch这台机器,是互联网上很多人展现出的,或好友成群一起联机或悠哉独处玩switch的幸福休假时光。我们一生都在幸福这件事上刻舟求剑。

为什么人与人之间要互相为敌?我们能不能有一种合作、互助、共赢的方式,如果我们共同面对一个问题被消磨尽了精力没发给与对方支持,那么那个消磨我们精力的东西才是问题,对方不是。

为什么对他人的看法这么看重,为什么要从他人的细枝末节反应里反复确认自己的价值,为什么自己的行为目的都变成了讨好。自己才是一切的出发点。

看了《某种物质》 The Substance 。不吐不快:

我只想说这完全 not cool,如果作为一个纯娱乐无脑血浆片可能它能满足一些人的要求,毕竟有足量血浆和肉体,还有堪比《怪形》的怪物,但是看完之后总是有一种隐隐约约的不适感,不是那种因为看了很怪异的画面带来的恶心,而是那种感觉到影片立意、主题上仍然很迂腐的那种恶心。如果说是纯无脑猎奇血浆片,我可以给 3/5,但是看之前带着一种「女性主义」的预设,看完感觉反差感有点大,所以减去一粒 ⭐。

首先女主为什么只因为年轻就能迅速在电视台成名,我相信不管哪国的娱乐圈年轻貌美恐怕连入场券都够不上,女主使用 the substance 之后获得了年轻的身体、立刻就能在电视台风生水起,除了貌美影片似乎没有展现女主的其他任何优势,女主在变红的过程中也没有遭遇到任何其他困难,只能说是对当下娱乐圈甚至存在大量性剥削的现状进行了过度的简单化甚至美化。其次女主这种「自己厌恶自己老去」的心态是「问题」的原因还是结果,是如今这种对年龄不够宽容、观众只在乎年轻貌美的社会现状造成了她对年龄外貌的焦虑,但是影片丝毫没有展现对这一点的态度,只展现了女主本身因为这些焦虑的自我挣扎,并且无所不用其极将这种挣扎奇观化。总得来说这就让观众的反感集中在了「女主的自我挣扎」——本身应该是社会问题的结果——上面,而不是造成这种结果的本质原因。至于本质原因是什么,大家可能都有各自的答案。

我想说想给观众 eye candy 自然是可以,但至少不要再标榜自己是「女性题材」,很多时候这种话术似乎已经成为了堵住观众批评的一种方法,虽然我皮肤光滑无暇得不像一般人类,全身没有半点体毛,摄像机对着某些部位推拉特写,但都无所谓,似乎只要是电影有关「女性题材」,是在讨论「男性凝视」「服美役」之类的话题就可以任意消费身体和焦虑……说到这个就想起来之前那个女版弗兰肯斯坦,也是一样的问题,真的搞不懂为什么最近这些电影反而在各种颁奖季火。

调休后的单休日。想着尽量把时间花费得有效一点,正好《哈利·波特》系列在电影院重映了,所以买了票想重新看一次。

对于这个系列的印象其实很早就有,以前和父亲经常去维加斯的金逸影城,总是会见到它们的海报,但我一直感觉这是个「大孩子」看的系列,而且到后来死亡圣器上下的时期,更是说什么「十年」系列,让我更觉得没法开始。所以真正看第一部的时候已经是在大学了。本来以为我对魔法之类的题材不会感兴趣(因为幼稚的我觉得「魔法」和星座、八字差不多,有种落后愚昧的感觉,我这种聪明人当然要看诺兰的科幻电影……)。但不得不说,它作为一个 IP 在全球有如此的人气真的自然有它的道理,第一次看见海格用他的雨伞敲击砖墙露出对角巷的时候我全身起了鸡皮疙瘩,我发现我不是喜欢「科幻」,而是喜欢那种能让我在另一种现实中生活的电影(诺兰说得那种「电影现实」),在这种意义上,其实魔幻片和科幻片对我来说应该没有太大区别。

这次去看了 IMAX 的版本,确实能比小屏幕上看出更多绿幕、CG 的痕迹,二十多年前的电影放到现在看特效确实是有点力不从心了,小演员台词的强调和表情也总是用力过猛得让我稍微出戏,即便如此,对角巷在我眼前六百平米的银幕展开的时候我还是和第一次看时一样起了鸡皮疙瘩,霍格沃茨特快行使在桥上穿过山脉的时候我甚至觉得想要流泪。所以那些种种缺点我已经不在乎了,因为这部电影代表了一种我希望主动进入的世界,我只是透过这个银幕暂时逃离现实,去体会哈利·波特和他朋友的生活罢了。

昨天睡觉算早,但今天又起晚了。闹钟定在八点,我其实也听到了,去关掉了。但是还想再躺一会,结果醒来就九点四十了。但当时我的反应是很急迫地想找一些事情分散我起晚了的注意力,于是开始看手机。看到十一点多,事情已经彻底无法挽回。

在网上看到有人说「喝水洒出来一些,你会把剩下的水都倒掉吗」,起床晚了一些,今天一天的生活就要应付过去吗。我不知道,但我觉得这样考勤制度的存在和太长的工作时间以及我不是很想工作的心态让我一直像在夹缝中。

我觉得我要放下「过渡性」生活的那种心态,在当下的,真实的生活中寻找快乐和意义。

今天试了 bolt.new。想用 are.na 的 API 把我这个 channel 做成一个展示的网页博客。我只简单描述了一下,他真的做到从项目文件建立到运行全部 one shot 搞定,后续又进行了一些修改,真的能做到效果几乎满意了。AI 的发展真的太快了,也太适合我这种喜欢到处折腾,懂一些皮毛但不会具体操作的人。不过我还是应该去学习一下我感兴趣的内容,因为 AI 还是没法做到百分百还原自己的想法,我感觉就像在指挥另一个人做事情一样,虽然很轻松很方便,但还是少了那种「比特的世界里我就是国王」的快乐。可以来看看 https://are-na-blog.pages.dev/

我越来越觉得工作时无时无刻都提心吊胆,本质上还是在担心上司没有约束的权力会随时对我的工作甚至生活造成不可预测的影响。虽然这样的事情挺少发生,但这种可能性的存在还是让有着习惯性灾难化思维的我时刻担心。

不用太在意一些细节。

我很容易对一些家里的小细节过分在意:墙上的一点污渍、门上的一点划痕、桌垫的一个翘角落、瓷砖的一点裂痕,我总是发现之后就想立马清理修复,或者去网上搜索有什么解决的办法,现在还好,刚搬家时经常会身心俱疲回家后拿着刮刀对着地面的小黑点一刮就是几小时,一边刮一边感叹自己没钱才受这种罪,要住这种房间,网上人家的房间都多好看之类的。

直到最近买了一把新的椅子,房东的旧椅子我就放在了床尾堆放一些衣服。今天放假在家,白天坐在旧椅子上往回看我的房间,阳光洒了进来,照在我的床和桌面上,我第一次发现我的房间竟然好像也挺好看的,那个翘起角落的桌垫,床头瓷砖上的划痕,新椅子上挂着的衣服竟然传达出一种令人舒服的「生活气息」。

我想起来一个网络上流行的说法,在路上瞥到别人的手机,永远觉得他们的手机壳他们的壁纸和图标排列是好看的(不要在路上偷盯着看别人的手机!),可能就和我今天这样的感受差不多吧。盯着所有的细节想要做到完美,那必然是到处都是问题,完美是不存在的,擦掉的灰尘第二天就会回来,永远存在更高的标准,但是如果这些种种不完美是我们和这个世界产生了交互的结果,那么这些不完美就是一种我们的痕迹。

每天都是最后一天。

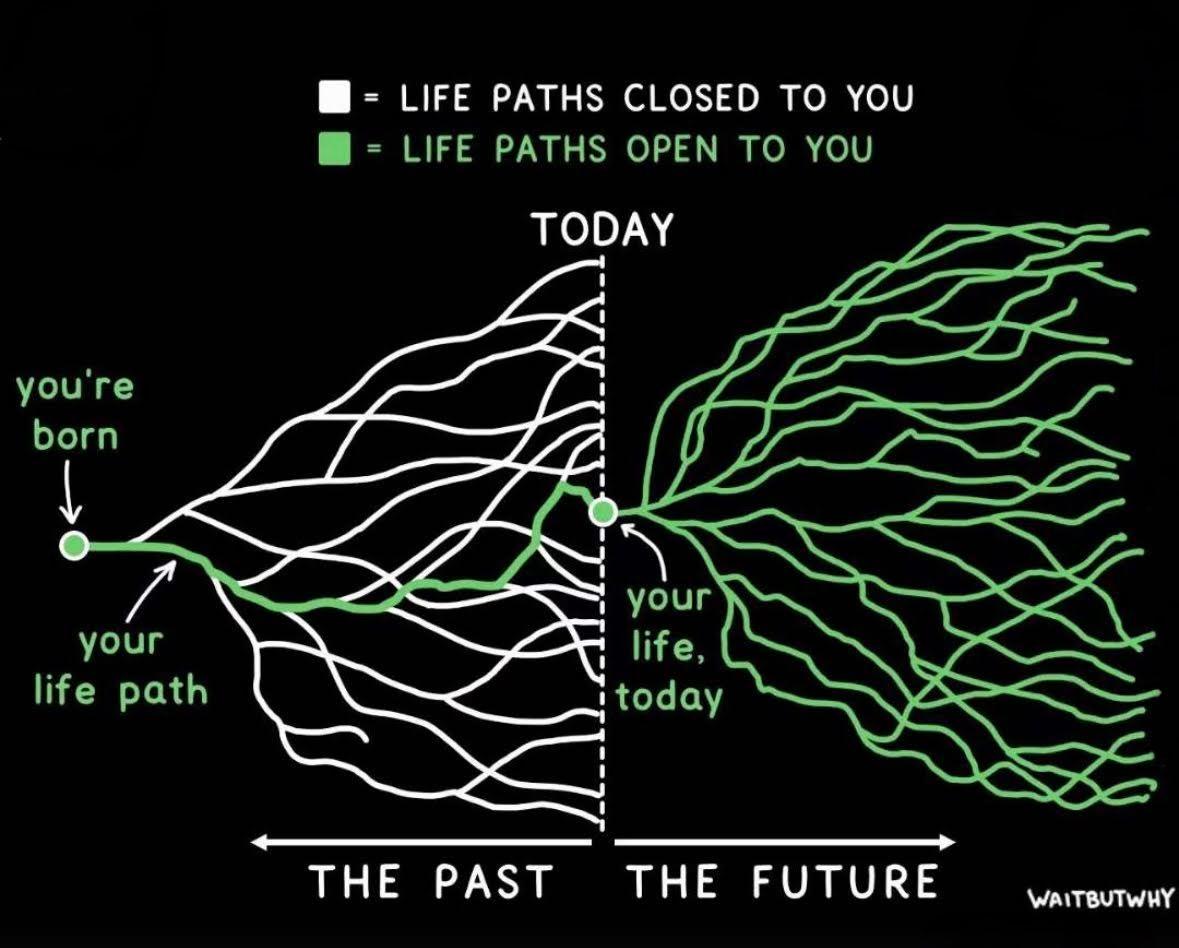

最近在尝试用一种更积极的方法面对生活,想要每天正常早起,但到今天已经连续两天失败了。不得不说这是已经十分令人沮丧的事情,但是想到之前看到一个图,真正的进展是一种在波动中上升的过程,前几天的成功可能就是一个小小的波峰,这两天的回落状态可能就又是一个波谷,要是看之前的状态,我现在的波谷已经比之前的波谷高了很多。

所以整理好心情吧,最坏又能怎么样呢,即使发生了最坏的结果,后果也不是灾难性的,假设今天就是你生命中最后一天了,你还会想浪费时间在资源自己上面吗?

和朋友使用 iMessage,发现 设置头像和名字的入口十分深,这个头像并不关联 Apple ID 的信息,而是要在设置中找到 message,再在 share name and photo 中设置自己想要和联系人分享的头像和姓名。对于习惯了使用现在社交媒体这种 edit profile 操作的用户来说这种设置显得十分违反直觉和奇怪,不知道是不是我错过了什么。不过好在现在我和朋友们都有自己中意的头像了。

Probably the biggest improvement over the past two days is that I've been consistently on the verge of maintaining a 'healthy' routine. I can't manage to go to bed early, but for two days in a row (yesterday and the day before) I've been able to get up at 8:00am and get fully washed up, eat breakfast, get organized, and then head out and get to the office to clock in before I'm late. I've actually been doing this for more than two days now, and the other day as well, except for one day in the middle where I broke down and took a day off work because of the late start and resistance straight away, but work had to go on as it was, so I was in a pretty low mood. It's really amazing that I was able to get back on such a consistent schedule right after the slump this time.

I've found that doing it early or not correlates greatly with whether or not I exercised the day before. The fact that I was able to stay on the edge and not crash my senior year of high school despite all that intensity probably had something to do with exercising every day without stopping. I started reintroducing some simple unassisted exercise after work a couple days ago, and I was actually able to get up the next day. And the day I didn't do it in the middle of the day I really didn't have the will to get out of bed. I don't know if there's really a connection, and the positive effect isn't very noticeable, but I do at least one set of pushups every day now to feel at ease. Having said that, I still didn't get out of bed and out the door successfully this morning. But that's partly because the alarm didn't go off, and partly because there's always a limit to willpower, and it's an improvement over the old days when I adjusted as quickly as possible to set off on my way even when I was late.

All in all, praise myself and don't bother comparing myself to others, it's hard enough as it is.

有时候一个好的大学可能就是自己身上最酷的一个标签,或者说是自己最有可能和世界上一些显著的触点产生链接的途径。你可以和一个举世闻名的符号产生链接,从这个节点你可以快速连接到更多顶尖的资源。如果你上了一个普通的大学,那么很可能一直就是一个 nobody。

这两天周末,每天晚上坐公交车坐到珠江新城。正好赶上了一个蝙蝠侠的展览,展览很无趣,但是我拿了几张贴纸,贴在了我的电脑上。

Step away from your problems.

有时候遇到问题,一直干坐着是没有意义的,先把目前所有的情况和暂时的想法写下来,然后起身走动,伸展一下身体,甚至出门兜一圈,再回到电脑前很有可能就会有新的想法。

如果还是没有想法,可能是最近压力太大了,或者身体不好睡眠不足,那就优先解决健康问题。

Toxic productivity and toxic selfcare

There is always a lot of seemingly friendly productivity and self-care advice on the internet, but there are times when not all of it is actually right for you at the moment. By toxic productivity advice, I mean advice that ignores your own feelings and only to make you do more stuff. These kind of arguments are often accompanied by a meritocratic view that the more things you accomplish the more successful you are. But in reality this ignores the fact that each individual may have different circumstances and starts from different places.

A few common examples: ignoring sleep schedules, overly precise time blocking

今天早上起床的时候不想上班到了一种很严重的程度,最后还是没有赶上上班时间,干脆请了一整天的假,但实际上工作还是不得不做,因此一直做到了第二天的凌晨。

其实思考一下早上不想上班的原因无非就是担心今天事情太多做不完,但摆在我面前的选择目前没有不去做这些事情这一项,所以现在也只能想想办法,怎么让自己更加平常心态的面对每天的工作任务。其实早上在上班之前想象中工作任务会特别复杂、特别繁重、不可完成,但当我现在躺在床上的时候,虽然时间很晚,但实际上还是把今天的事情做完了。因此可能是由于我本身就喜欢多想多考虑,我想象中的困难总是比现实中遇到的更多,我希望我记得这一点,以后在每一天开始的时候能够有信心自己解决全部的事情。

除此之外,我还有一点太担心他人的看法,我还是在担心上司是否会认为我工作的不够努力,导致结果完成的不够漂亮。我仿佛对自己的努力程度一直没有自信。这一点想法也该改变过来,我其实够努力了,对自己问心无愧就行。

搭建了一个 silverbullet.md 的实例,感觉像一个在线版的 Obsidian。功能过于复杂了,虽然有我想要的双向链接,但使用的摩擦有点过高,我还是喜欢 are.na 这样打开就可以写,只需要思考内容不需要思考其他东西的方式。而且我的内容可能并不会很多,达不到需要用各种 field 和 tag 进行 live query 的程度。要是以前的我可能会真的把所有东西都搬过去再说,但现在好像对工具真的更理智了一些。不知道是好事还是坏事呢。

听了关于《出走的决心》的影评,想到一些:

「系统」设定的规则往往导致「底层互害」的局面,使得两个受害方之间的关系演变为你死我活的博弈。这种博弈的根源在于系统性的不平等和资源分配的有限性。由于没有足够的资源或话语权,这些底层群体在一个不公正的结构中不得不相互竞争,甚至在某种程度上产生敌对关系。

在男权社会的框架下,「女性应当承担所有家庭劳动」的观念根深蒂固,导致母亲和女儿在生活实践中都被迫履行这一角色。这种规则不仅强化了母亲对女儿的期待(即她也应该承担家庭劳动),也让女儿对母亲产生怨恨,因为她们觉得母亲未能为她们争取更多的自由,甚至可能认为母亲是这种压迫的帮凶。即使女儿长大,成为职业女性,还是需要一个「母亲」在家里负责照顾起居承担家务,甚至分配母亲的工作,而家庭中的男性即使做一点劳动也会认为这是在做职责之外的事情、是在帮助女性。这使得两代女性都无法打破这条循环链,而这种循环本质上是由父权制所设定和维护的。

外卖平台依靠复杂的算法和考核制度压榨外卖员的工作时间和劳动力,而外卖员之间则陷入相互竞争状态,争抢有限的订单资源。平台通过时间规则的设定、榜单排行、单王奖励等等手段,把外卖员推向彼此竞争,从而维持自身的利益和利润,同时避免承担责任。这种竞争导致外卖员在工作过程中不仅要面对平台的压迫,还可能彼此产生冲突,甚至在交通规则和配送时间上冒险,甚至会与小区保安、警察等发生冲突,进一步加剧伤害。

Manner 泼咖啡事件中的消费者和店员

在经济情况不发达同时没有社会兜底的情况下,结婚的彩礼问题本质上是经济问题。

……

假期一直在看社交媒体:语义贬值(通货膨胀)和不真诚的夸张

我讨厌互联网上近乎统一的夸张语气和公式化的表达,就像在吵闹的空间想要被人听见,不光要喊得声嘶力竭,还要喊最容易吸引注意的内容,加上简体中文互联网上各种因为审核问题不能完整打出来的词语,让整个网上冲浪的体验像是吃了十倍油十倍盐十倍味精的假食物,一两眼还能接受,时间长了实在令人作呕。

因为常规的词语已经无法吸引观众的注意力,因此职业「自媒体」用词在不断极端化,网民接受并学习这类语言使用方法到日常生活中,逐渐用这些极端词语代替日常用词。不知道语言的极端程度和丰富程度是否呈反比(即越极端的词语越少),现在很多极端词汇都是生造出来的词、或者是平常生活中很难自然浮现的表达,这种只为攫取流量或情绪劳动的词语给我带来很强烈的不适感,排斥到我有时自己说话都有点过分检视自己的用词会不会太过夸张。

如何解决呢?

我们作为互联网上的冲浪者,他们最渴求而我们也能控制的资源无非就是我们的情绪和注意力,如果能控制好自己不在无意识的情况下被操控了情绪和注意力,其实就能一定程度上避免被收割。做到这一步首先就是上面说的,了解这些媒介如何运行,平台、媒体如何盈利,内容如何生产、算法如何参与推荐等等,一些基础的媒介素养至少能让我们知道「这是个吸引注意力的剪辑」「那是个挑拨情绪的词语」,以一种观察者的心态面对这些内容,一定程度上能把自己抽离出来。

更进一步的,我们可以控制自己的信息的摄入,一方面可以限制自己刷信息流的时间,我曾经把小红书当抖音刷,每天三小时以上的使用时间,大部分时间都是在向下滑动看小视频。但后来下定决心卸载了一段时间。卸载前几天 FOMO 很严重,担心自己不跟上现在流行的梗会不会社交有难度,不了解新的信息会不会错过什么机会之类的。后来发现其实完全不会,大部分烂梗即使知道了也没有任何意义,真正有价值的信息在很多渠道都可以捕捉到(其他平台、甚至朋友口中提到),一段时间下来之后渐渐习惯了,其实对生活没有任何影响。虽然后来因为还是需要查询一些信息(不可否认的是小红书确实是简体中文互联网比较好用的信息源和搜索引擎了)还是下载了下来,但是限制了比较严格的使用时间,尽可能不去看信息流,只用搜索功能,对生活也没有任何影响。再者可以限制自己获取内容的渠道,算法推荐信息流其实不是唯一方式,我的代替方案是订阅 RSS、Telegram Channels 和 Newsletters,好处是没有无穷无尽的内容,精简来源后基本上会有刷完了的情况,如果不是积攒很多天没有看基本上就不会有那种随时想拿起来看一看的冲动了。

最后的最后,不如就暂时离开互联网吧,偶尔不在线 touch the grass 也是生活的一部分。

每个人年轻时可能都要经历一场抑郁,才能完成精神上的断奶。

社会赋予你的意义和你自己追寻的意义之间存在冲突,或者社会赋予你的意义你始终无法达到,完全抛弃那个他者的意义带来的安全感和确定性又做不到,难以为自己真正内心的选择承担后果。整个抑郁的状态基本上就是在思考如何平衡这些因素做出选择。

所以说有时候抑郁症痊愈不是「变回」正常、回到抑郁以前的状态,而是在审视、思考、接纳过后,变成一个全新的自己。

终于搭建完了 leonw.ong 这个域名。用了 Claude 不到一小时就完成了全部的工作,剩下自己修改了一下 SVG,配了 OG 信息和 favicon 之后就上线了,托管到了 Cloudflare Pages。

以后可能要想办法放弃一些域名。现在太多了,持有在手里没有用。

今天心情比较负面。调休前的周五面临着一个还要工作的周六,中午读到两个空调外机的施工工人坠楼死亡,下午传出消息确定将会进一步延迟退休,晚上有看到杭州外卖单王在街头猝死。

可能因为从小就在表演「乖孩子」,也可能某种意义上我就是想做一个善良的人,我对劳动、劳动者相关的话题一直很关注,也很想了解。所以大学采写课我去采访外卖员,劳保法课的论文去调查众包平台和劳动者的关系,但直到我真正走出象牙塔,投身了这个高速运转的社会机器,成为其中一个完全可有可无但是又拼命要想办法附着其中的齿轮,我才意识到我之前那种浅显的了解和简单的理论研究有多么可笑。

这种对劳动和吃苦的追求仿佛已经刻入了我的骨髓,打工一年以来几乎每天都感觉很累,每周都觉得很忙,每个月都平均十几二十天加班到九点以后,但我还是本能得觉得自己做得不够,觉得自己再多做点可能才有以后涨薪的可能,才能有更多的积蓄,才能保证能生存下去。

这种对未来的不确定性就像是我常喜欢用的一个比喻,像是身后的地面在不断塌陷,你只有用尽全力多向前跑一点,才能保证以后有一点时间稍微休息,只有多跑出很多,才有可能在塌陷吞噬自己之前生命结束。

平静地躺平让塌陷的混乱吞噬自己不可以吗?可能也可以,对我来说我是害怕其中的不确定性,我不知道我该如何解决我无法长久地经济独立、独立生存带来的各种问题。对于其他人来说可能是有更多责任而根本无法做出这种选择。

于是当梯度加班时间对应着梯度的补贴时,我会情不自禁再多加半个小时吧,所以我完全能理解那些争分夺秒,哪怕牺牲休息时间也就再多跑一单多挣一单钱的人的心态。

我痛恨内卷,我甚至看到这个词语都会有厌恶的生理反应。但是我无法痛恨那些在这个内卷的机制里只是努力想让生活好一点的个体,因此我痛恨那些说「认知配得上苦难」的人,因为身在在贫困陷阱里,你没有时间去思考「认知」。

这是一个已经坏掉的系统,我很想知道为什么会有这么多问题,是因为我们人口太多吗?难道人口少的国家就不存在这些问题?是因为我们缺乏监管、法治不健全吗?是因为我们的文化、民族性吗?是因为我们发展被压缩导致矛盾也被压缩吗……角度太多,答案太多,但我想不清楚,也看不见出路。

我只知道,顾客和骑手之间的矛盾不解决平台就没解决的可能,同样的,我们这种没有兜底、没有未来、没有希望的生活也不是在你我日常沟通交流中就能聊出解法和出路。

所以我该怎么做,用分散注意力、碎片内容换取多巴胺吗?或者做一个荒诞英雄、做那个享受荒谬的西西弗斯吗?或者清心正念、夺回日常吗?我都有试过,但是当我抬起头看向那个完全充满更多苦难和不安全感的未来时,我的内心还是没有强大到不被击垮。

目前最重要应该关注的一个方面就是身体的健康,而关于身体健康最重要的方面,目前来说就是每天的睡眠。我睡眠的问题有两个方面,一个是生理上的睡不着,另一个是因为种种原因害怕而导致的主动拖延入睡的这个过程。前者我能干预的很少,所以我只能在后者上努力,我会尝试用 self parenting 的方法,通过善待自己内心小孩的角色,来尝试解决这个问题。

我理解这种对于睡眠的恐惧,肯定不是正常人会每天面对的问题,也没有任何方面是我自己做错了,我能说出一切的前因后果,这只是一种现状下无奈的事实。所以面对这样无奈的现实,我们在追求保护自己身体健康的前提下,尽量的让自己早的进入准备睡觉的状态,就是在可控范围内为数不多可以做的选项。

我的大部分情况其实是到了11点半左右,理论上完全可以睡觉,但是往往这时候即使躺到了床上也会尽量拖延,我今天特意留意了一下当时的心里想法,我感觉最主要的感受是不甘。不甘于我的一天竟然就这样过去了,我好像还没有享受一些自己的时间。造成这个问题的原因主要是工作太繁忙,导致本来下班后自由的时间就很少,加上又要花时间通勤一整天的精力早已消耗怠尽,我做不到什么消耗体力或者脑力的能够创造长期和真正快乐的活动,因此伴自然我的选择了用刷视频之类的方法,来尝试获得一些多巴胺。

在工作中还是会去在意,在意同事对我的看法,在意上司对我能力的判断,担心他们会不会误以为我不会一些其实我会的东西。但其实我不该在乎这些,我活着、我对自己的价值判断不应该基于别人,更不应该基于只是雇佣我的老板。向上证明自己似乎已经成了我一路长大的习惯,但如今的我应该知道,我就是我,我不欠任何人。

The scarcity of meaning is also the freedom of meaning.

Am I willing to accept the meaning given by the Other or take responsibility for myself?

日常生活的重要性:王小伟认为,日常生活是生活世界的基础,它没有明确的目的性,不需要考虑投入产出比,也不需要量化管控。它包含了人们的情感、体验和非工作性质的活动,是人们生活的重要组成部分。

对抗技术独裁:在现代社会,技术的发展和应用在很多方面改变了人们的生活方式,有时也导致了日常生活的异化。“夺回日常”意味着要抵抗这种趋势,保持日常生活的独立性和完整性。

提高感受性:王小伟提出,通过“夺回日常”,人们可以提高自己对生活的感受性,即更加敏感和欣赏生活中的美好和意义,而不是仅仅追求效率和功利。

保持适度的意义感:在技术化和理性化的社会中,人们可能会感到虚无和焦虑。通过重视日常生活,人们可以找到一种适度的意义感,避免陷入“消极的虚无”。

非工具化的生活态度:王小伟提倡的“夺回日常”也意味着将生活从工具化和效率化的逻辑中解放出来,让人们能够以更加本真和自然的方式体验生活。

实践的指引:这种思想不仅仅是理论上的讨论,它还鼓励人们在实际生活中采取行动,比如花时间进行无目的的活动,享受自然,培养个人兴趣等,以此来充实自己的生命力和生活体验。

this is going to be difficult → i am capable of doing difficult things → i have done everything prior to this moment → this difficulty will soon be proof of capability

less "this is gonna suck", more "finally a test worthy of my skill

工作使然我很容易多虑,提前几步假设灾难性的后果,并花费相当一部分精力对抗这些情绪。因此想提醒自己。

请问自己:

- 你担心的事情发生了吗?

- 有什么支持的证据?

- 有什么相反的证据?

- 最坏的结果是什么?你能接受吗?你灾难化后果了吗?

- 你有针对这个问题每天能做什么的计划吗?

请记住:

- 不能同时做好所有事情。事情是做不完的,只有每天以当天的状态按照优先级做完当天能做的事情。

- 为此你需要:知道自己需要做什么,知道这些事情的优先级,知道自己今天的事项。

- 除了疾病和物理痛苦,其他大部分问题都是观念问题。

Bring to mind a time when you were around other people this week. Now, on an imaginary scale from "big" to "small," how did you feel in this space? What did you notice?

我处在的环境就是常规的中国式职场,小公司,扁平团队。在大环境下我只能告诉自己知足,因为情况远可以更差。但对比我自己理想中的环境显然差距遥远。

我喜欢的:我的同事氛围比较融洽,我与同组的同事相处比较舒服,我们愿意彼此接纳,没有我不能处理的困难人际关系。我的上司不拘泥于繁文缛节,结果导向,沟通可以坦诚。我的一部分工作内容能运用我感兴趣的能力,处理他们时我享受挑战,成功后我很有成就感。物质回报比我原来的行业同期要高,并且没有原来行业那么排斥。

我担心的:工作压力很大,最容易让我 feel small 的事情是提前焦虑。把未来看不见尽头的焦虑预支到现在来担心,因此我可能要 想想办法来解决 overthinking。没有清晰的发展路径,即使有我也不确定我是否想一直跟随。我不知道我还能坚持多久。

写在世界自杀防治日

What have you been telling yourself recently that you have found some relief in?

痛苦会让思考变得狭窄。

可能这是我以往经历最大的收获。我经常想,我自己处在过极端抑郁,想要一了百了的状态里,我该怎么说服有自杀倾向的人不要轻生?很长时间没有答案,因为我了解那种状态,任何理性似乎都没有在脑中存在的空间。直到我看到这个简单的句子。

不评价痛苦本身、痛苦来源、承受能力等等问题,承担痛苦的影响是客观的,因此认识到痛苦造成的客观结果就是让我们的思考被限制在「结束痛苦」这件事情上,让我对自己放松了很多,极端的想法也更少出现。理解和接受才是解决问题漫漫长路的第一步,而且这一步只能自己发现后自己勇敢迈出。我们能做的,也就是给予更多支持和平等的引导,让更多身陷痛苦以至于身处危险的人更多的时间和机会,能够自己走出这一步。

在 Reddit 上的某个中文区看到帖子,说已经购买了碳酸钡和止痛药,打算自杀。我尝试联系 OP,甚至到了有点发太多的程度。后来终于还是联系上了他,聊了一会发现他才高中,正在面临高考。我不知道怎么做,我也就是每周末多找他说说话,多听他说说学校的破事,临近高考前多说说我高考的经历和想法,填志愿的时候分享了一些我之前后悔的错误。现在看他已经在新学校报道了,我也回想起我当初刚步入大学,那种一段崭新的路呈现在自己面前的感觉真的会让人忘记很多烦恼。这是我今年以来觉得我自己成就的最有意义的事情,暂时应该没有之一。

I ♥️ are.na

我很喜欢 are.na,说不上来为什么。Fancy 说不上,多现代化、多先进也说不上。找图不如 Pinterest 方便,装腔也不如 Cosmos.so 格调高,但就是从名字到界面到操作方式就是吸引着我。

我喜欢 arena 这个名字,更喜欢 are.na 这个巧妙到举重若轻的域名,我喜欢他们有点粗放、方方正正的用户界面,就像精装修的水泥毛胚房,总是在某些角落透露着设计与巧思。

我也喜欢他能支持只记录文字。我写作不好,我希望有一个平台能吸引我写作,记录更多的东西。我喜欢想法从我的大脑通过指尖进入信息世界的感觉。

我在这里没有目的,只是闲逛,所有发现都是意外惊喜。可能这才是我如此痴迷于这里的真正原因。

我甚至还记得六年前的这个晚上,我躺在新房间的床上,开着空调,房间里还有新家具木头的气味,我捧着时不时就发烫的,母亲淘汰给我的 iPhone 7,和彼时的好朋友线上聊天到深夜,从生日祝福聊到高考,聊到毕业旅行,聊到未来的计划,聊到理想的大学。

我被无限的可能性灌得头晕目眩,唯一限制我享受自由青春的限制——高考,似乎已经解除,我们商量着深夜也要出门游玩,出去要自己订酒店房间,要深夜去喝酒去唱歌,要公然吸烟,要做一切「叛逆」的事情,还要和心仪的人表白。一切都让我心跳加速。当时的我,真的以为自己已经翻山越岭,穿过峡谷,一个更广阔的世界在我面前展开,我从未感到自己比那时更快乐自由。我告诉自己,我才十八岁,虽然之前一直很辛苦,但是我离变成无聊大人还有很远很远,未来会有很长时间,我都能做我想像中那个自由的人,过无忧无虑的生活,能自在放纵我的青春。

好友祝福的消息一直在弹出来,我对未来的幻想也接连不断。我直到耳鸣才闭上眼睛,嘴角还是止不住上扬,只觉得全世界都是我的。